4. August 2021 von Börsenblatt

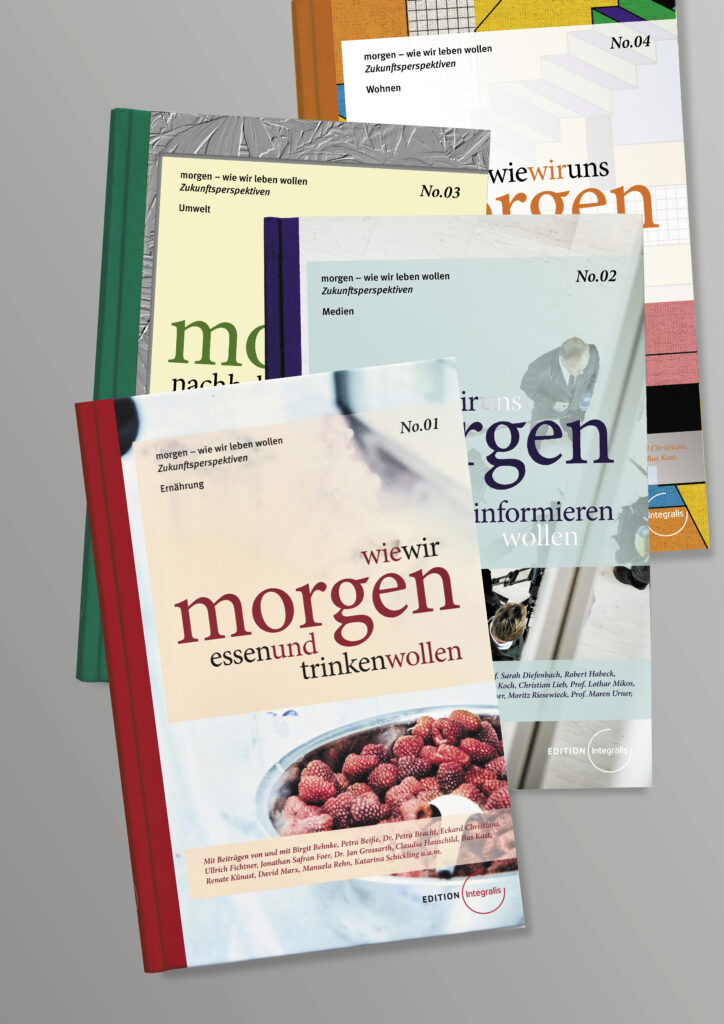

Die Buchbinderei Integralis aus Ronnenberg bei Hannover ist seit Mai im Verlagsgeschäft aktiv – mit der Edition Integralis. Als erstes größeres Buchprojekt erscheint die auf zwölf Bände angelegte Reihe „morgen – wie wir leben werden“, herausgegeben von dem Berliner Publizisten und Grafikdesigner Eckard Christiani.

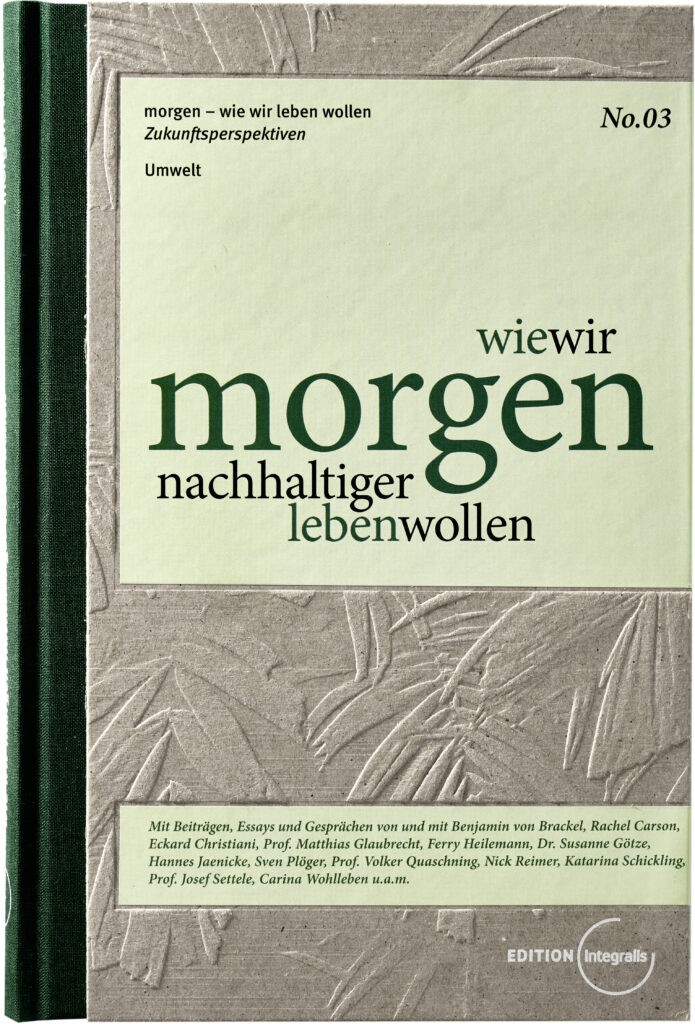

Die Ende Mai gestartete Magazin-Buchreihe „morgen – Wie wir leben wollen“ aus der Edition Integralis greift aktuelle Debatten auf und bietet überraschende Perspektivwechsel auf die Herausforderungen unserer Zeit, heißt es in einer Pressemitteilung. In Essays und Gesprächen kommen namhafte Expert*innen und mutige Macher*innen zu Wort. Der dritte Band der anspruchsvoll gestalteten Buchreihe erscheint Anfang September zu Fragen der Nachhaltigkeit, des Artensterbens und der Klimakrise („wie wir morgen nachhaltiger leben wollen“, 144 S., 24,80 €, ET: 13.9.).

Für Herausgeber Eckard Christiani ist die Reihe schon jetzt ein Erfolg: „Es gibt Komplexitäten in unserer Welt, die wir besser verstehen müssen, um Gewohnheiten verändern zu können. Ich freue mich sehr, dass ich dafür so viele Menschen gewinnen konnte. Das Feedback ist überwältigend!“

Weiterlesen

Neueste Kommentare