Der ehemalige Umweltminister Jürgen Trittin über politische Kämpfe, die Kraft von Zuversicht und warum Konsens ohne Widerspruch nicht möglich ist.

Der gebürtige Bremer Jürgen Trittin ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Als ehemaliger Bundesumweltminister und langjähriger Vordenker der Grünen hat er politische Transformationen nicht nur gefordert, sondern gestaltet. In seinem neuen Buch mit dem programmatischen Titel „Alles muss anders bleiben“ seziert er den Zustand unserer Gesellschaft – zwischen Klimakrise, Rechtsruck und dem Ringen um politische Mehrheiten.

Im Interview spricht Trittin über Fehler, die Rolle von Emotionen in der politischen Kommunikation und warum Konsens ohne Konflikt nicht möglich ist. Ein Gespräch über Veränderung, Verantwortung und die Frage, ob Zuversicht tatsächlich das stärkste Waffe gegen Hass ist.

Herr Trittin, Sie waren Umweltminister, prägten die deutsche Energiewende maßgeblich mit und sind bis heute eine der profiliertesten Stimmen der Grünen. In Ihrem neuen Buch tragen Sie den provokanten Titel »Alles muss anders bleiben«. Was genau bedeutet dieser Titel?

Im Kern sage ich, dass wir ein anderes Politikangebot brauchen – eines, das sich von dem abhebt, was derzeit sowohl zur Linken wie zur Rechten populär ist. Um Joachim Meyerhoff zu zitieren: »Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war.« Diese Sehnsucht nach einer vermeintlich besseren Vergangenheit ist trügerisch.

Photographien: Michael Jungblut, fotoetage

Wir müssen uns klarmachen: In einer Welt voller Disruptionen und Krisen können wir nur dann eine menschliche und demokratische Gesellschaft bleiben, wenn wir uns den Veränderungen stellen und sie aktiv gestalten. Das ist im Grunde genommen meine Botschaft – eine Veränderungsbotschaft mit einem, wenn man so will, wertkonservativen Grundton.

Sie zitieren zu Beginn Clint Eastwood: „Ich hasse Ungerechtigkeiten.“ Und Sie sagen: „Wenn wir die Welt erhalten wollen, müssen wir sie verändern.“ Können Sie uns Schlüsselmomente aus Ihrem politischen Leben benennen, in denen Ihnen diese Gedanken besonders bewusst und plausibel wurden?

Ich habe in meinem Buch nicht ohne Grund mit Clint Eastwood angefangen – allerdings nicht, weil er im Film Für eine Handvoll Dollar einen positiven Helden spielt. Er ist ein Auftragskiller, der um seinen Lohn betrogen wird und schließlich, um sein Geld einzufordern, die Stadt von der Tyrannei zweier Banden befreit. Der Satz „Ich hasse Ungerechtigkeiten.“ fällt in diesem Zusammenhang – aus seinem Mund ist er zynisch, aber trifft dennoch ins Schwarze.

Weil es weniger um die Figur selbst geht, sondern um das, was sie auslöst?

Ich wollte mit dieser Geschichte verdeutlichen, dass es nicht auf die „gute Gesinnung“ ankommt, mit der man Veränderung betreibt, sondern auf das Ergebnis: Strukturen zu verändern. Selbst ein Antiheld kann am Ende eine Struktur ins Wanken bringen.

Das lässt sich auch auf aktuelle Debatten übertragen. Nehmen wir die Diskussion: Soll man noch bei Musks X bleiben oder zu Blue Sky wechseln? Ich bin bei beiden – aber das ist nicht der Punkt. Die entscheidende Frage ist: Hat Europa den Mut, diese Plattformen so zu regulieren, dass die Verbreitung von Falschinformationen effektiv unterbunden wird? Oder akzeptieren wir, dass künftig nicht nur auf X, sondern auch auf Facebook und Instagram Mehrheiten entscheiden, was wahr sein soll?

Das klingt nach einer grundsätzlichen Gefahr für die Demokratie.

Die Wahrheit Mehrheitsentscheidungen zu unterwerfen, ist der Kern faschistischer Ideologie. Deshalb ist der Mut, diese Plattformen zu regulieren und diese Regulierung auch konsequent umzusetzen, viel wichtiger als die individuelle Frage, ob man noch bei X ist oder schon zu Blue Sky gewechselt hat.

Sie sind in Bremen-Nord aufgewachsen. Das Bremer Theater und seine Regisseure, schreiben Sie, haben Sie stark beeinflusst. Wie und was hat Ihre Kind- und Schulzeit in Bremen Ihre Sicht auf Gerechtigkeit und Veränderung geprägt?

Da gab es mehrere prägende Erlebnisse. Erstens die Auseinandersetzungen um die Fahrpreiserhöhungen bei der Bremer Straßenbahn AG. Damals kam es zu Blockaden, und die Reaktion des Staates darauf war schockierend: brutale Gewalt gegen friedliche Demonstrierende.

Das muss ein prägendes Erlebnis für den Schüler Trittin gewesen sein.

Das hat mir gezeigt, wie schnell der Staat repressiv reagieren kann, selbst auf legitimen Protest. – Dann war da der sogenannte „Leistungsterror“ in der Schule, gegen den wir uns gewehrt haben. Es ging um den Druck, der auf Schülerinnen und Schüler ausgeübt wurde, Leistung um jeden Preis zu erbringen – ein System, das wenig Raum für individuelle Entwicklung ließ.

Und schließlich – vielleicht am prägendsten – der Protest gegen den Vietnamkrieg. Es war empörend zu sehen, wie eine große, mächtige Nation wie die USA ein kleines Land „in die Steinzeit zurück bomben“ wollte – so die US-Luftwaffe. Sie schreckten nicht zurück vor Folter, Mord und massiven Verstößen gegen die Genfer Konvention und die Chemiewaffenkonvention.

Gerade weil die USA für viele als Symbol der Demokratie galten?

Genau das war der Widerspruch. Wir fühlten uns den amerikanischen Werten wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Friedlichkeit verpflichtet – und genau diese Werte wurden von den USA in Vietnam mit Füßen getreten. Diese offensichtliche Ungerechtigkeit hat mich und viele andere politisiert.

Nach einem Napalm-Angriff läuft eine kleine Vietnamesin am 8. Juni 1972 nackt auf die Kamera zu. Sie hat sich die brennenden Kleider vom Leib gerissen, heißt Phan Thi Kim Phuc und leidet bis heute unter den Verbrennungen. AP-Fotograf Nick Ut kippte Wasser über das Mädchen, damals 9, und brachte es ins Krankenhaus. Uts Bild, weltweit gedruckt, gab dem Schrecken des Vietnamkrieges ein Gesicht.

Photographie: Nick Ut/ AP

Und all diese Themen wurden auch im Bremer Theater verhandelt. Ich habe einmal gesagt: Das Theater hat mich politisch mehr geprägt als so manche Zeitungslektüre. Es war ein Ort, an dem gesellschaftliche Konflikte sichtbar und verhandelbar wurden.

Ist Bremen seinerzeit in Deutschland ein Nährboden für politische Aufklärung und Veränderung gewesen? Und erleben Sie die Stadt auch heute noch so?

Bremen war ein bisschen im Windschatten der großen Revolte, vor allem weil es – anders als Berlin oder Frankfurt – damals noch keine Universität hatte. Aber es gab eine sehr aktive Schülerinnen- und Schülerbewegung, die ein beachtliches Protestpotenzial entfaltet hat. Deshalb wurden die sogenannten BSAG-Krawalle auch bundesweit bekannt. Wobei man sagen muss: Die Krawalle hat nicht der Protest verursacht, sondern die Polizei mit ihrer harten Reaktion.

Also eher ein Konflikt, der durch staatliche Repression eskaliert ist?

Ja, genau. Aber Bremen hatte eben auch eine lebendige Kulturszene, allen voran das mutige Bremer Theater, das gesellschaftliche Debatten aufgriff und politisch provozierte. Diese Kombination aus kultureller Offenheit und politischem Engagement war etwas Besonderes, das man so in Städten wie Hannover nicht in derselben Form fand.

Bremen war außerdem immer eine sehr sozialdemokratische Stadt, geprägt vom Bündnis der Arbeiter und der sogenannten Pfeffersäcke, also der alten hanseatischen Kaufleute. Politisch dominierte oft eine SPD/FDP-Koalition. Die eigentliche Macht lag dabei nicht unbedingt beim Senat oder dem Bürgermeister, sondern bei Figuren wie Richard Boljahn – dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, Vorsitzenden des DGB und gleichzeitig Chef des Aufsichtsrats der Neuen Heimat.

Gab es innerhalb dieser sozialdemokratischen Strukturen auch Gegenbewegungen?

Ja, durchaus. Es gab in der SPD Menschen, die sich von diesem „Betonsozialismus“ distanzierten und offener, liberaler dachten – etwa die damalige Vizebürgermeisterin Annemarie Mevissen. Ihre Haltung stand für einen progressiveren Flügel innerhalb der Partei.

Überdies darf man nicht vergessen, dass die 68er-Bewegung nicht nur ein deutsches Phänomen war. Wir neigen dazu, das zu übersehen. Es gab sie in Frankreich, in den USA – vor allem im Protest gegen den Vietnamkrieg – und sogar jenseits des Eisernen Vorhangs, etwa beim Prager Frühling.

Die neue linke Szene zeichnete sich dadurch aus, dass sie nicht nur Solidarität mit Hồ Chí Minh zeigte, sondern auch mit Alexander Dubček in der Tschechoslowakei und Salvador Allende in Chile. Diese internationalen Bezüge haben das politische Bewusstsein meiner Generation stark geprägt.

Und Bremen heute?

Ich glaube, Bremen hat eine gewisse Normalität gefunden. Die Stadt wird schon seit längerer Zeit von den Grünen mitregiert, zwischendurch gab es auch Phasen der Großen Koalition. Aktuell haben wir hier eine Rot-Rot-Grün-Koalition. Solche linke Mehrheiten gibt es in Deutschland nicht mehr allzu häufig – noch in Mecklenburg-Vorpommern, in Niedersachsen Rot-Grün, in Hamburg ebenfalls Rot-Grün.

Das klingt nach einer politischen Ausnahmestellung in Deutschland.

Ja, genau. In Bremen und umzu gibt es noch stabile Mehrheiten links der Mitte. Das ist eher untypisch, wenn man den bundesweiten Trend betrachtet. Seit 2002 sind die politischen Mehrheiten in Deutschland zunehmend nach rechts der Mitte gewandert.

Aber Bremen wird solide verwaltet – ich würde fast sagen, angenehm unaufgeregt – von Andreas Bovenschulte, den ich sehr schätze. Seine Regierung arbeitet geräuschlos, aber effektiv.

Man könnte meinen, das widerspricht dem Klischee vom linken Chaos.

Alle Vorwürfe, die man oft gegen linke Parteien erhebt – etwa sektiererisches Verhalten oder mangelnde Regierungsfähigkeit –, widerlegt die Bremer Koalition eindrucksvoll. Die Grünen haben hier gezeigt, dass sie ordentliche Finanzpolitik machen können. Bremen ist in dieser Hinsicht ein gutes Beispiel dafür, dass linke Politik pragmatisch und verantwortungsvoll gestaltet werden kann.

Ihr Buch ist auch ein Stück politische Zeitgeschichte. Welche drei Wegmarken der deutschen politischen Nachkriegsgeschichte haben Sie am stärksten geprägt – und warum?

Wenn ich vom Ende her beginne, dann ist die größte Wegmarke sicherlich die Energiewende, an der wir aktiv mitgewirkt haben. Die Kombination aus Atomausstieg, dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem gegen starken Lobbydruck eingeführten Emissionshandel hat dazu geführt, dass heute in Deutschland, einem hochindustriellen und energieintensiven Land, rund zwei Drittel des Stroms aus erneuerbaren Quellen stammt.

erschienen 2024 bei Droemer, 392 Seiten,

25,– Euro, ISBN 978-3426449134

Wir haben damit die Grundlage für die weltweite Dekarbonisierung gelegt. Durch unsere Kostensenkungen wurden erneuerbare Energien so wettbewerbsfähig, dass sie heute in Indien, China, den USA – ja, sogar im republikanischen Texas – boomen. Das war eine der wichtigsten Wegmarken, die wir selbst aktiv mitgestaltet haben.

Und welche historischen Ereignisse haben Sie persönlich geprägt?

Eine prägende Phase war für mich die Entspannungspolitik Anfang der 1970er Jahre, insbesondere 1972. In meinem Buch beschreibe ich bewusst, dass diese Politik zwar offiziell als außenpolitisches Projekt galt, aber viel tiefer ging. Die emotionalen Reaktionen damals – von Parolen wie „Brandt an die Wand“ bis hin zu üblen Diffamierungen wie „Vaterlandsverräter Herbert Frahm“ – kamen ja nicht nur von offenen Neonazis, sondern auch aus Teilen der CDU.

Warum war das so emotional aufgeladen? Ging es wirklich nur um Außenpolitik?

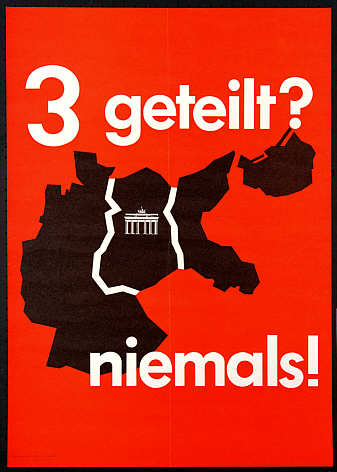

Nein, es ging um viel mehr. Mit der Ostpolitik von Willy Brandt wurde die Täter-Opfer-Umkehr, die sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zurechtgelegt hatte, durchbrochen. Deutschland inszenierte sich jahrzehntelang als Opfer der Teilung, sichtbar an Schildern wie „3 geteilt? niemals!“, die an allen Stadtgrenzen hingen. Abgebildet die BRD, dann die SBZ – die sowjetisch besetzte Zone – und die polnischen Ostgebiete. Diese Erzählung stellte Brandt infrage – und das war ein tiefgreifender, historischer Bruch.

Das Plakat des „Kuratorium Unteilbares Deutschland“

propagierte in den 1950er und 1960er Jahren die

„Wiederherstellung Deutschlands in den Grenzen von 1937“.

Und der dritte Wendepunkt?

Der dritte Bruch war 1973, die sogenannte Ölkrise. Der Ölpreis wurde aus heutiger Sicht von einem lächerlichen Niveau auf ein nicht ganz so lächerliches Niveau angehoben. Die Auswirkungen waren allerdings massiv. Die kapitalistische Wachstumslogik, die bis dahin als unerschütterlich galt, wurde plötzlich infrage gestellt. Jahrzehntelang hatten hohe Wachstumsraten soziale Verteilungskonflikte abgefedert. Doch nach 1973 war damit Schluss – das Wachstum stagnierte, die Illusion grenzenlosen Wachstums zerbrach.

Das hatte sicher auch Auswirkungen auf die politische Linke, oder?

Ja, definitiv. Der Gründungsprozess der Grünen war im Grunde ein Ausdruck dieses historischen Umbruchs. Die Nachkriegs-Wachstumseuphorie war gebrochen – und sie ist auch nie wieder zurückgekehrt, so sehr sie später von verschiedenen Seiten immer wieder versprochen wurde.

Sie sind gegen die Faschisierung und gegen Staatsterror – Stichwort Celler Loch – angetreten. Sie waren Hausbesetzer in Göttingen und später Bundesminister. Wie haben diese gegensätzlichen Rollen Ihre Einstellung zu Macht, Verantwortung und Wandel geprägt und verändert?

Die These von der Faschisierung von Staat und Gesellschaft beruhte damals auf der Beobachtung, dass im Zuge der Reaktion auf den Terrorismus sehr viele repressive Gesetze verabschiedet wurden – sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene. Zur Legitimierung solcher Gesetze hat der niedersächsische Ministerpräsident in Celle sogar selber Terroranschläge vorgetäuscht. Das waren teilweise schmerzhafte Eingriffe in demokratische Grundrechte. Wenn jemand zum Beispiel unter einer Brücke „Lasst die Gefangenen frei!“ gesprüht hat und deshalb wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung angeklagt wurde, war das natürlich nicht in Ordnung. Das ist es bis heute nicht.

War Ihre Kritik also vor allem auf diese Überreaktionen des Staates gerichtet?

Ja, genau. Aber rückblickend war die Verallgemeinerung dieser Kritik falsch. Die Annahme, dass diese repressive Reaktion Teil eines systematischen Plans gewesen sei, um die radikale Linke zu unterdrücken, hat sich so nicht bestätigt. Parallel zu diesen staatlichen Maßnahmen gab es nämlich eine starke Liberalisierung der Gesellschaft.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Ja, ich erzähle das gern am Beispiel meiner Mutter. Hätte ich ihr damals gesagt, dass wir eines Tages einen Außenminister haben werden, der mit seinem Lebenspartner offiziell bei Staatsempfängen auftritt, hätte sie mich für verrückt erklärt. Nicht, weil sie etwas gegen Schwule hatte – ganz im Gegenteil –, aber sie hielt das schlicht für unvorstellbar. Und 30 Jahre später saß sie dann in der Bar jeder Vernunft in Berlin, unterhielt sich in der Pause eines Theaterstücks mit Guido Westerwelle, und sein Mann saß ganz selbstverständlich daneben.

Diese Grundliberalisierung, die letztlich eine Folge von ’68 war, haben wir in ihrer Bedeutung viel zu gering eingeschätzt. Deshalb war unsere These von der Faschisierung der Gesellschaft nicht haltbar.

Wenn ich auf die Reaktion der sozialliberalen Bundesregierung auf den Terrorismus zurückblicke, muss ich auch sagen: Verglichen mit dem, was in den USA nach 9/11 passiert ist – Stichwort Geheimgerichte in den USA, extralegale Tötungen –, war das, was wir damals kritisiert haben, noch vergleichsweise rechtsstaatlich. Sicher gab es überzogene Maßnahmen, aber unsere Einschätzung war in ihrer Pauschalität falsch.

Und wie sehen Sie das heute im Hinblick auf Ihre Zeit als Hausbesetzer?

Interessant ist, dass man beim Blick zurück erkennt, was solche Proteste bewirkt haben. Wer heute durch Göttingen spaziert, freut sich über die schöne Altbausubstanz. Wie ist die erhalten worden? Durch Regelbruch. Im Grunde haben wir Denkmalschutz mit Rechtsbruch betrieben.

Ein Ansatz, der offenbar Wirkung gezeigt hat.

Ja, und genau da liegt eine wichtige Botschaft meines Buches: Es gibt Konflikte in jeder Gesellschaft, und manchmal werden diese Konflikte mit Mitteln des zivilen Ungehorsams ausgetragen – ich sage bewusst ziviler Ungehorsam, nicht Gewalt. Solche Protestformen können am Ende dazu beitragen, dass sich neue gesellschaftliche Konsense herausbilden.

Das war und ist eine Stärke der deutschen Demokratie. Wir sollten diese Fähigkeit nicht leichtfertig abtun. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Konflikt und Konsens. Im Gegenteil: Konsens setzt Konflikt voraus.

Können Sie das an einem aktuellen Beispiel verdeutlichen?

Nehmen wir die Energiepolitik. Dass große Energiekonzerne heute Planungssicherheit haben, liegt daran, dass sich zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Parteien darauf verständigt haben, einen berechenbaren Pfad zu beschreiten: raus aus der Atomenergie, rein in die erneuerbaren Energien. Dieser Konsens gilt unabhängig davon, wer gerade regiert.

Ich war mitverantwortlich für diese Konsense. Es war und ist ein großer Fehler, sie fallweise aufzukündigen oder auch nur anzukündigen, dass man sie infrage stellen will – vor allem, wenn es auf der Wirtschaftsseite niemanden gibt, der solche Kurswechsel mitträgt.

Aber nochmal zurück zu Ihrem Kampf gegen Rechtsaußen: Fühlen Sie sich heute nicht in einer Zeitschleife? Waren wir in Deutschland nicht schon mal weiter?

Auf den ersten Blick könnte man das meinen. Wir erleben tatsächlich einen politischen und gesellschaftlichen Stimmungswandel, der rechte und sogar offen faschistische Ideologien begünstigt. Das führt dazu, dass solche Ideen inzwischen in manchen Regionen Stimmanteile von bis zu einem Drittel erreichen. Damit muss man umgehen – politisch, gesellschaftlich und auch institutionell.

Was hat sich im Vergleich zu früheren Zeiten verändert?

Ich glaube, dass wir uns oft an den Vordenkern des Grundgesetzes gerieben haben, aber sie hatten in vielen Punkten eine kluge Weitsicht. Ich bin zum Beispiel stolz darauf, gemeinsam mit Robert Habeck das Bekenntnis der Grünen zur direkten Demokratie aus unserem Grundsatzprogramm gestrichen zu haben.

Direkte Demokratie gilt oft als besonders demokratisch. Warum dieser Schritt?

Weil wir der Auffassung sind, dass plebiszitäre Elemente im Widerspruch zur parlamentarischen Demokratie stehen. Das ist in der Schweiz anders – dort gibt es eine Konkordanzregierung, eine Art Allparteienregierung, in der Sachfragen basisdemokratisch entschieden werden. In Deutschland wollten die Väter und Mütter des Grundgesetzes bewusst verhindern, dass es wie in der Weimarer Republik zu einer parallelen Direktlegitimierung neben der parlamentarischen Demokratie kommt.

Weil direkte Legitimation immer glaubwürdiger wirkt als die indirekte?

Genau. Und das birgt Gefahren. In der Weimarer Republik führte das letztlich dazu, dass ein direkt gewählter Reichspräsident wie Hindenburg Hitler an die Macht brachte. Solche Risiken wollten die Verfasser des Grundgesetzes ausschließen – und das war eine weise Entscheidung.

Woher kommt der aktuelle Rechtsruck in vielen Gesellschaften?

Das hat auch mit der Globalisierung zu tun. Es wurde oft propagiert, dass alle von der Globalisierung profitieren würden. Das stimmte nicht. Profitiert haben vor allem große Konzerne und ihre Eigentümer, während es in der Mittelklasse viele Verlierer gab. Diese Verlierer sehnen sich nach Kontrolle und Orientierung, was sie oft im Nationalstaat oder in der Abgrenzung von „da unten“ suchen.

Ist das der Grund, warum rechte Parteien in Ostdeutschland so stark sind?

Ja, das spielt eine Rolle. In Regionen wie Thüringen, Sachsen oder Brandenburg wählt ein Drittel der Menschen rechte Parteien mit der Begründung, es gäbe zu viel Zuwanderung – obwohl sie in Gegenden leben, die von Abwanderung betroffen sind. Ironischerweise wird dort soziale Infrastruktur oft nur durch Menschen mit Migrationshintergrund aufrechterhalten – genau jene, die sie wieder „remigrieren“ wollen.

Sie sagten, wir seien nicht in einer Zeitschleife. Was ist heute anders?

Das Neue ist, dass wir eine Ablösung des Faschismus vom klassischen Nationalismus erleben. Das klingt zunächst widersprüchlich, gerade wenn Trump „America First“ propagiert.

Wie meinen Sie das?

Schauen Sie sich Figuren wie Peter Thiel oder Elon Musk an. Ihr Ziel ist eine exklusive Gesellschaft, in der sie bestimmen, wer dazugehört – nicht unbedingt auf Basis nationaler Zugehörigkeit, sondern nach elitären, klar rassistischen Kriterien. Es ist ein transnationales Projekt, das weit über klassische Nationalstaaten hinausgeht.

Und Trump?

Trump ist ein gutes Beispiel. In seiner ersten Amtszeit wurde ihm von manchen sogar zugutegehalten, dass er weniger in internationale Konflikte eingreift. Jetzt hört man von ihm absurde Ideen, wie Kanada, Panama oder sogar Grönland annektieren zu wollen.

Das klingt nach einem neuen, globalen Machtanspruch.

Genau das ist es. Wir erleben einen globalen, oligarchischen Faschismus, der von jenseits des Atlantiks kommt. Das ist keine Wiederholung der Geschichte – das ist eine neue Herausforderung, die wir in dieser Form noch nie hatten.

Spannend. Sie haben die Grünen in ihrer Anfangszeit mit aufgebaut. Heute heißt es oft, die Grünen seien „an allem schuld“, nicht nur in der Springer-Presse. Grün ist nicht mehr en vogue. Man hat das Gefühl, das „grüne Projekt“ ist tot. Was hat Sie damals angetrieben, das auf fruchtbaren Boden fiel, und wie könnte heute – 2025 – der Weg für erfolgreiche grüne Politik aussehen?

Ich komme aus einer Zeit, in der die Grünen komplett ausgegrenzt wurden. Alles was wir heute erleben, gab es auch zu Beginn der Grünen. In den ersten vier Jahren im Niedersächsischen Landtag haben wir genau einen Antrag durchbekommen und einen Landtagspräsidenten zum Rücktritt gezwungen – das waren unsere einzigen Erfolge. Und das gegen den Widerstand aller anderen Parteien.

Heute sieht das anders aus.

Ja, wir sind auf einem ganz anderen Niveau. Wenn ich mir die Umfragen anschaue, gibt es in der Ampel-Koalition nur eine Partei, die in etwa ihr Wahlergebnis von 2021 hält – und das sind die Grünen. Die Behauptung, wir seien „an allem schuld“, scheint uns also nicht so sehr geschadet zu haben, dass wir politisch an Relevanz verloren hätten. Im Gegenteil: Ich glaube, wir können sogar dazugewinnen.

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Unsere Botschaft ist klar: Sicherheit braucht Veränderung, und Veränderung braucht Sicherheit. Das verkörpert Robert Habeck sehr gut – nicht nur inhaltlich, sondern auch als Person. Was sich allerdings verändert hat, ist das politische Umfeld. Die Auseinandersetzung um die Transformation findet heute nicht mehr mit Rückenwind, sondern mit massivem Gegenwind statt.

Vor ein paar Jahren schien das Thema Klimaschutz noch einen ganz anderen Stellenwert zu haben.

Stimmt. Vor drei Jahren fühlten sich viele Politikerinnen und Politiker gezwungen, zu zeigen, dass auch ihre Politik den Klimaschutz ernst nimmt. Die Dringlichkeit war spürbarer in den Köpfen der Menschen – und das, obwohl die Klimakrise heute sichtbarer ist denn je: Überschwemmungen, Dürren, Waldbrände. Sie schreitet viel schneller voran, als es selbst die Wissenschaft prognostiziert hat.

Kann man in diesem Zusammenhang von einer Art Zeitschleife sprechen?

Ja, insofern, als wir die Transformation heute wieder gegen massive Interessen durchsetzen müssen. Aber anders als früher sind diese Interessen nicht nur ökonomisch motiviert. In den USA zum Beispiel versuchen republikanisch regierte Bundesstaaten, Investoren politisch zu zwingen, von nachhaltigen Geldanlagen abzurücken – obwohl diese finanziell oft erfolgreicher sind.

BlackRock etwa investiert nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit nachhaltig. Sie tun das, weil sie damit langfristig bessere Renditen erzielen. Das ist das Neue: Teile der Wirtschaft, der Finanzbranche und sogar der Industrie sind heute oft weiter als die Politik.

Gilt das auch für die deutsche Automobilindustrie?

Genau. Kein CEO eines deutschen Autobauers will ernsthaft zum Verbrennungsmotor zurück. Sie wissen genau, dass ihr Problem darin liegt, auf ihrem wichtigsten Markt – China – keine wettbewerbsfähigen Elektroautos anzubieten. Ähnlich sieht es in den USA aus.

Und bei der Energieversorgung?

Dasselbe Bild. In der Energiewirtschaft will niemand zurück zur Atomkraft. Die Kosten sprechen klar dagegen. Wer Strom für 15 bis 20 Cent pro Kilowattstunde produziert, hat keine Chance gegen erneuerbare Energien, die oft für 4 Cent oder weniger erzeugt werden.

Anders als in den Anfangsjahren kämpfen wir heute gegen ideologisch motivierte politische Bremsen – hierzulande gegen Teile der Union, der FDP und natürlich der AfD.

Die AfD will ja sogar ein Drittel der Stromversorgung abbauen. Weidel spricht von „Windrädern der Schande“.

Dann gehen hier die Lichter aus. Aber das hat sie ganz bewusst so formuliert, um an den Begriff „Mahnmal der Schande“ zu erinnern. Es ist ein kalkulierter Tabubruch, der die politische Debatte radikalisieren soll.

Viele Ihrer politischen Kämpfe drehen sich um die Klimakrise und den Erhalt der natürlichen Diversität. Sind Sie zuversichtlich, dass wir in Deutschland und Europa trotz des gegenwärtigen medialen Gegenwinds alle notwendigen Veränderungen noch umsetzen können?

Das ist in erster Linie eine Frage des politischen Kampfes und der Auseinandersetzung. Viel wird davon abhängen, wer künftig die Bundesrepublik Deutschland regiert – als das politisch und wirtschaftlich mächtigste Land in der EU.

Wenn wir eine Regierung haben, die sich der Veränderung verpflichtet fühlt und dabei gleichzeitig Sicherheit garantiert, dann wäre das ein entscheidender Schritt – nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa.

Wenn wir stattdessen eine Regierung bekommen, die im Wesentlichen den Stillstand fortsetzt, den wir bis 2021 unter der Großen Koalition erlebten, die es nicht schafft, das derzeit zerrüttete Verhältnis zu Frankreich zu reparieren, dann wird Europa keine wirkliche Gegenmacht zu den USA bilden können. In diesem Fall wird der Klimaschutz und die Dekarbonisierung vor allem von China vorangetrieben. Sie werden trotzdem kommen, aber eben unter anderen politischen und wirtschaftlichen Vorzeichen.

Können wir in unserer globalisierten Welt mit ihren ungleichen Machtverhältnissen verhindern, dass die Schwächsten am stärksten unter den Folgen von Klimawandel und Kriegen leiden? Und wenn ja, wie?

Nein, verhindern kann man das leider nicht. Man kann die Auswirkungen nur mildern. Und genau das ist das Ziel der deutschen Außenpolitik unter Annalena Baerbock gewesen.

Wie sah das konkret aus?

Zum Beispiel durch den Aufbau von Bündnissen mit besonders vulnerablen Staaten im Pazifik und Ozeanien. Gleichzeitig wurden gezielt Abkommen mit wichtigen Schwellenländern geschlossen, um dort nachhaltige Entwicklungen zu fördern.

Mercosur ist ein Beispiel. Aber auch Abkommen mit Neuseeland oder Singapur gehören dazu – beide gelten als besonders fortschrittlich. Diese Abkommen sind nicht einfach klassische Freihandelsverträge. Sie sind ein Versuch, Globalisierung anders zu gestalten: nachhaltiger, fairer und ökologischer.

Also mehr als nur Wirtschaftsförderung?

Es geht darum, wirtschaftliche Zusammenarbeit mit ökologischer Verantwortung und sozialen Standards zu verknüpfen. Das ist etwas anderes, als einfach nur nach Freihandel zu rufen, ohne die Folgen zu reflektieren.

Sie sprechen immer wieder von „wertegeleiteter Realpolitik“. Seit Ihrem Ruhestand haben Sie Zeit, die politische Landschaft von außen zu betrachten. Die AfD und das BSW freuen sich steigender Beliebtheit, Musk und Putin tun alles, um demokratische Wahlen zu beeinflussen, und der politische Diskurs wird von Hass und erfundenen Fakten geprägt. Wie können wir in einer zunehmend polarisierten Welt der Trumps, Kickls, Weidels und Co. wertegeleitete Realpolitik glaubwürdig umsetzen? Fehlt es an Führungspersönlichkeiten? Oder provokant gefragt: Was können wir uns bei den Rechtspopulisten in ihrer Kommunikation abgucken? Und dürfen und wollen wir das?

Ich weiß nicht, ob man sich da viel abgucken kann. Das Problem der Kräfte links der Mitte ist oft ihre eigene Verkopfung. Sie neigen dazu, Politik vor allem zu erklären, während die Rechten keinerlei Hemmungen haben, bewusst kontrafaktisch auf Emotionen zu setzen.

Sie meinen, die Rechten sind einfach besser im emotionalen Storytelling?

Ja, aber Emotionalisierung muss nicht zwingend auf Lügen beruhen. Sie kann auch auf wahren Erkenntnissen basieren. Das ist der Punkt: Es geht nicht darum, von den Rechten zu lernen, sondern das eigene Defizit zu beheben.

Ich sehe das ganz konkret im aktuellen Wahlkampf. Da heißt es oft: „Das ist ja nur noch Robert Habeck.“ Aber genau darum geht es. Es ist diese Haltung, Zuversicht zu verbreiten und sich auch mit Menschen auseinanderzusetzen, die dezidiert anderer Meinung sind. Das bringt die Gegenseite oft in Verlegenheit, weil direkte Gespräche viele Vorurteile entkräften.

Also ist Zuversicht Ihre Antwort auf Hass und Polarisierung?

Ja, wir müssen vermitteln: Wir können etwas verändern. Wir haben ernste Probleme, aber es gibt Wege, sie zu lösen. Diese Grundhaltung von Zuversicht funktioniert kommunikativ sehr gut. Die Umfragen nach der Weihnachtspause scheinen das zu bestätigen.

Trotzdem gibt es auch Kritik, dass es zu wenig um Inhalte geht.

Stimmt, das höre ich vor allem von Teilen des linken Flügels der Grünen. Aber ich sage dann immer: Vor zehn Jahren hat Die Partei in Berlin ein Wahlplakat aufgehängt, auf dem stand: „Inhalte überwinden.“ Das war nicht blöd.

Es geht darum, wie man die Inhalte vermittelt. Die Botschaft von Zuversicht ist kein Ersatz für Inhalte, sondern der Rahmen, in dem sie wirken können. Zuversicht ist das Alternativprogramm zu Hass und Katastrophenrhetorik.

Wer am Ende dieses Land regiert, hängt stark davon ab, ob sich innerhalb der Union die klügeren Köpfe durchsetzen. Die könnten erkennen, dass es ein Vorteil ist, mit einer veränderungswilligen – manche sagen auch „veränderungswütigen“ – Partei wie den Grünen zu koalieren. Dann wären sie der „solide“ Part, während die notwendigen Veränderungen trotzdem stattfinden.

Und wenn es wieder auf eine Koalition mit der SPD hinausläuft?

Das wäre komplizierter. In so einer Konstellation müsste die Union gleichzeitig das Konservative repräsentieren und notwendige Veränderungen vorantreiben. Denn eines ist klar: Die SPD will keine Veränderung. Sie ist die strukturkonservativste Partei in Deutschland.

Im Vergleich zu den frühen 1990er Jahren hat sich da viel verändert. Damals gab es zwischen Rot und Grün einen Konsens über gemeinsame Ziele. Heute wirkt es oft so, als wäre für die SPD alles in Ordnung, solange der gewerkschaftlich organisierte, männliche Rentner versorgt ist.

Die haben sich überlebt?

Ein Viertel der Bevölkerung ist in meinem Alter. Wir leben noch. (lacht) Aber die entscheidende Frage ist: Will die CDU beides gleichzeitig machen – Bewahrer des Alten und Motor für Veränderungen sein?

Oder lieber mit den Grünen koalieren, um die Veränderungen auszulagern?

Genau. Dann könnten sie sagen: „Wir sorgen dafür, dass keine Unvernünftigkeiten passieren, aber die Grünen drängen ja sowieso.“ Das wäre politisch klug. Denn wir brauchen dringend Investitionen – nicht nur, um uns gegen Putin zu wappnen, sondern auch gegen den Machtanspruch von Donald Trump.

Und das wird nicht ohne schmerzhafte Veränderungen gehen?

Nein. Wir werden keine 2, 3 oder 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Sicherheit investieren können, ohne dass sich das im Steuersystem niederschlägt. Das lässt sich nicht durch Kürzungen beim Bürgergeld oder der Rente finanzieren. Auch endlos neue Kredite aufzunehmen ist keine Lösung.

Und am Ende heißt es dann wieder: Die Grünen sind schuld?

So läuft es doch immer. Warum also nicht gleich den Grünen die Verantwortung für die notwendigen Veränderungen überlassen? Wir sind es ja gewohnt. (lacht)

Wie ordnen Sie die Ereignisse der letzten Woche im Bundestag und die Reaktionen der Menschen auf den Straßen ein?

Die machen möglicherweise vieles vom eben Gesagten obsolet. Friedrich Merz hat nicht nur sein Wort gebrochen und auf eine Unterstützung für die AfD gesetzt- sie so hoffähig gemacht. Er hat sich dabei auf eine vermeintliche Mehrheit berufen. Gegen Demokraten hat er diese Mehrheit nur zusammen mit Antidemokraten. Doch es ist viel schlimmer: Mehrheit bricht nicht Verfassung und Grundrechte. Die CDU steuert auf eine Situation zu, wo unter Merz niemand aus dem demokratischen Lager mit ihr koalieren kann. Merz hat aus den Fehlern der ÖVP nichts gelernt – und so steuert er die Union auf österreichische Verhältnisse hin.

Danke für das Gespräch.

Das Gespräch führte ich im Februar 2025 für die 55. Ausgabe des Kundenmagazins 28832Berlin der Druckerei BerlinDruck in Achim.

Schreibe einen Kommentar