Das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier ist die alles überragende Herausforderung unserer Zeit, schreiben Sie, Herr Steffens, im Vorwort Ihres Buches über leben. Stellt sie die Unberechenbarkeiten des Klimawandels in den Schatten?

Ganz eindeutig ja, wobei es natürlich sinnlos wäre, eine Hitliste der Öko-Katastrophen zu erstellen. Die Naturkreisläufe – und das Klima ist ja einer davon – sind alle miteinander verzahnt und funktionieren zusammen als das eine und einzige Lebenserhaltungssystem des Raumschiffs Erde.

Fotografie: Markus Tedeskino

Wird der eine Kreislauf gestört beeinflusst das auch die anderen, so hat ja beispielsweise die Zerstörung von Wäldern einen direkten Einfluss auf das Klima, während gleichzeitig die Klimakrise das Artensterben beschleunigt. Allerdings ist der Klimawandel eben überhaupt nicht unberechenbar, sondern im Gegenteil exakt vorherzusagen. Biologische Systeme sind leider sehr viel prognoseresistenter. Keiner kann genau sagen, was wann passieren wird, wenn wir weiter 150 Arten pro Tag auslöschen. Sicher ist nur: Irgendwann wird ein Kipppunkt erreicht und dann bricht das irdische Lebenserhaltungssystem zusammen. Insofern ist die Klimakrise schon ein nachgeordnetes Problem, weil sie zwar in Frage stellt, wie wir leben, aber nicht, ob wir leben. Das ist beim Artensterben anders. Ohne eine ausreichend große Biodiversität könnte kein einziger Mensch auf diesem Planeten atmen, trinken, essen. Ohne Gletscher wäre aber immer noch eine, wenn auch stark eingeschränkte, menschliche Zivilisation möglich.

Wir entfremden uns immer mehr von der Natur und nehmen ihren beinahe katastrophalen Wandel nicht mehr hautnah mit. Haben wir verlernt, Natur zu lesen?

Die shifting baselines, also die veränderten Erfahrungshorizonte, auf die wir unsere Urteile gründen, erschweren uns, den Wandel zu erkennen. Keiner von uns ist einer Natur aufgewachsen, die noch intakt ist. Wir kennen die Lachswanderungen im Rhein oder das Balzen der Auerhähne nur noch aus historischen Quellen oder seltenen Filmaufnahmen. Wir alle sind schon in eine biologisch degenerierte Welt hineingeboren worden und haben gar keine Vorstellung davon, wie sie eigentlich aussehen würde, wenn wir nicht schon drei Viertel der Planetenoberfläche mehr oder weniger stark verändert hätten. Mit Städten, Straßen oder Bauernhöfen. Die Technosphäre, die menschengemachten Dinge vom Bleistift bis zum Atomkraftwerk, wiegen schätzungsweise 30 Billionen Tonnen und damit viel mehr als die Biosphäre, als die Summe der Lebewesen. Weil niemand mehr den natürlichen Zustand der Umwelt kennt, können wir auch kein Gefühl dafür entwickeln, wie weit wir auf dem Weg von intakt zu zerstört bereits gegangen sind. Wir sehen höchstens eine Veränderung von schlecht zu schlechter, aber das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt der Geschichte. Und weil das so ist, können wir die Natur auch nicht mehr intuitiv verstehen, so wie unsere Vorfahren es konnten und einige indigene Völker es sicher immer noch können.

Wir Menschen haben in unserer Zivilisationsgeschichte einige tausend Pflanzen kultiviert und diese durch scheinbar effiziente Monokultur-Landwirtschaft noch weiter ausgedünnt. Viele Wildarten wie beispielsweise die schwäbische Alblinse sind inzwischen ausgestorben. Wir berauben uns blindlings unserem kulinarischem Erbe. Was lassen wir da zu?

Wir verarmen unsere Sinneserfahrungen. Tatsächlich hängt die Welternährung heute von einer Handvoll Nutzpflanzen ab, weniger als zehn, würde ich schätzen. Reis, Kartoffeln, Weizen und ein paar weitere. Und auch von jeder Pflanzenart werden immer weniger Sorten angebaut. Das reduziert die genetische Vielfalt der Nutzpflanzen enorm und macht uns anfälliger für die Folgen von Pflanzenseuchen oder Klimaveränderungen.

Warum ist Artenvielfalt für uns so wichtig? Oder: Was macht uns erst zusammen stark?

Resilient ist ein System, das für viele verschiedene Angriffe wirksame Verteidigungsstrategien parat hat. In der Landwirtschaft etwa einige Getreidesorten, die mit Trockenheit gut klarkommen, andere, die hitzebeständig oder feuchtigkeitsresistent sind. Wenn sich dann das Klima verändert, wenn es wärmer wird, erhöht die Landwirtschaft einfach den Anteil der Getreidesorten, denen das nichts ausmacht. Gäbe es aber nur eine einzige Sorte und würde die mit dem Klimawandel eben nicht klarkommen, dann bräche sofort die komplette Getreideproduktion zusammen. In der Natur funktioniert es genauso: Viele Arten bieten viele Möglichkeiten um auf viele Umweltveränderungen zu reagieren. So bleibt das System insgesamt lebensfähig. Je weniger Arten, desto anfälliger ist ein System. Übrigens zeigt sich das auch in der Corona-Epidemie: Wenn es weniger Arten gibt, die Wildnis auf engem Raum zusammengedrängt wird und Menschen in jede Region vordringen, steigt die Wahrscheinlichkeit, das solche Zoonosen entstehen. Ein wahrscheinlicher Ort für die Übertragung einer Infektionskrankheit auf den Menschen ist eben das Ende einer Regenwaldpiste, wo Wilderer und Holzfäller in Kontakt mit Tieren und deren Erreger kommen, die vorher gar keine Gelegenheit hatten, die Artengrenze zu überspringen.

Die Politik hat inzwischen erkannt – wenn auch nicht umgesetzt –, dass wir ein Leitbild für Agrarökologie brauchen, um die Kreislaufsysteme wieder aufzubauen. Die Ackererde ist in einem bedauerlichen Zustand. Was ist hier schiefgelaufen und durcheinandergeraten?

In einer einzigen Handvoll Muttererde finden Sie mehr Lebewesen als Menschen auf der gesamten Erde. Das ist nicht nur eine erstaunliche Anekdote der Biologie, sondern eine überlebenswichtige Lektion: Ohne diese Vielfalt in der Erde wäre Leben, so wie wir es kennen, nämlich gar nicht möglich. Brächte ein Raumschiff Marsstaub auf die Erde und Sie würden einen Samen hineinstecken, passierte gar nichts. Auch nicht, wenn Sie tüchtig wässern. Denn Marsstaub ist tote Materie, die Erde auf der Erde aber lebendig, sie verwandelt in einem komplizierten biochemischen Prozess Staub und Stein in Leben, in organische Stoffe, die einen Samen keimen lassen. Wenn Sie nun aber durch den Einsatz von Chemie die Vielfalt im Boden reduzieren, verringern Sie zugleich seine Fruchtbarkeit. Wenn Sie zu viele Wälder und Wiesen in Äcker umwandeln, tragen Wind und Wasser den kostbaren Mutterboden fort, wir verlieren tatsächlich jedes Jahr Milliarden Tonnen von diesem wertvollen Stoff. Dabei ist die Erde auf der Erde im Durchschnitt nur 30 Zentimeter dick und es dauert, je nach Standort, Jahre, Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte, um auch nur einen Zentimeter neu zu schaffen. Wenn wir den Boden also überlasten, laugt er aus. Erst wenn wir solche Zusammenhänge wirklich verstanden haben, wird klar, das nachhaltige, biologisch verantwortungsvolle Landwirtschaft keine Frage der politischen Einstellung ist, sondern eine schlichte Notwendigkeit. Viele haben das offenbar noch nicht begriffen – und diese Ignoranz ist gefährlich, denn uns läuft die Zeit davon.

Sie definieren drei Säulen der Vielfalt. Welche sind das?

Die Vielfalt der Arten, die Vielfalt der Gene und die Vielfalt der Lebensräume. Die drei zusammen bezeichnet man dann als Biodiversität. Die, und nur die, versorgt uns dann mit Atemluft, Trinkwasser und Nahrung, reguliert unser Klima, reinigt Wasser und hält, kurz gesagt, den ganzen Laden am Laufen.

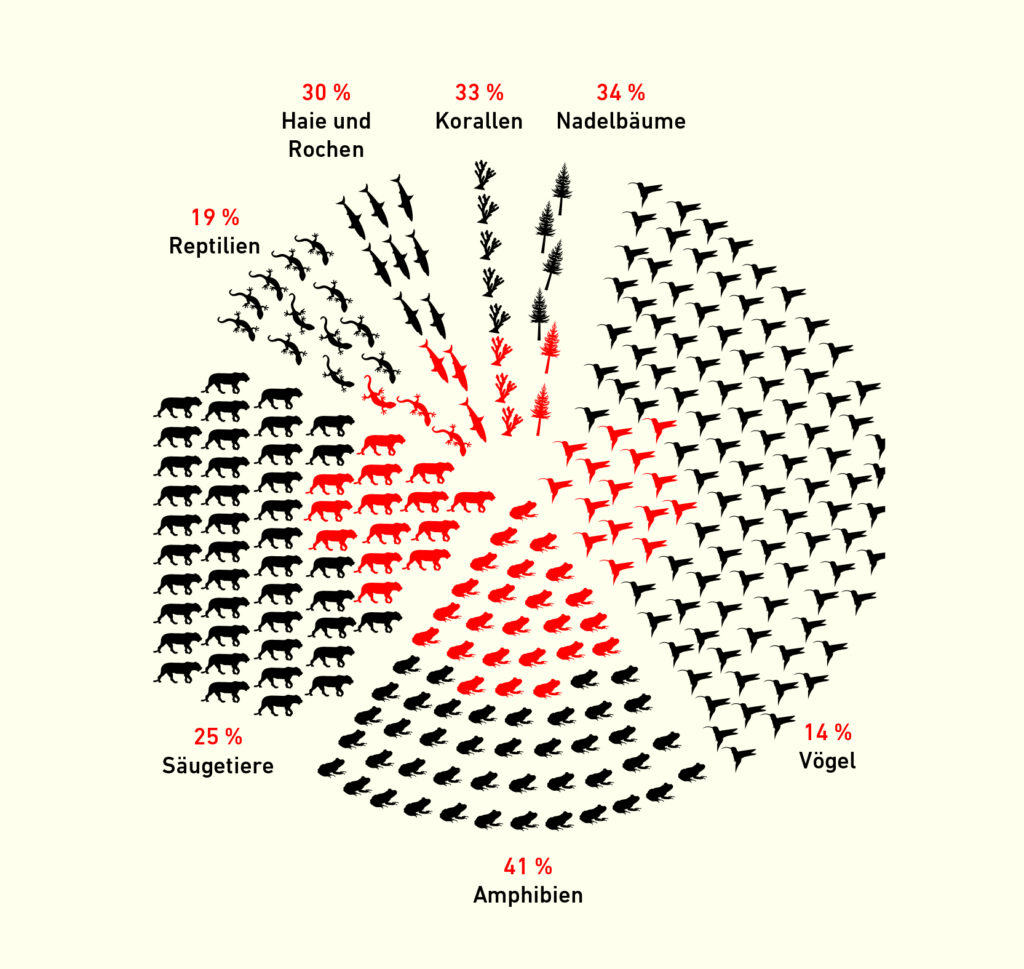

Wieviele Arten bedroht sind – eine Auswahl

Aus dem Buch von Dirk Steffens und Fritz Habekuß

Über Leben. Zukunftsfrage Artensterben: Wie wir die Ökokrise überwinden, Penguin Verlag

Quelle: IPBES: The global assessment report on biodiversity and ecosystem services. Summary for policy makers, 2019. Bearbeitung: Anne Gerdes

Um einen Veränderungsprozess anzufeuern, muss man genau hinschauen und problematisieren. Welche konkreten Auslöser sehen Sie für die Diversitätskrise?

Natürlich müssen die komplexen ökologischen Zusammenhänge, auf der die Biodiversität beruht, erstmal verstanden werden. Es ist also sinnlos, den Osterinsulanern vorzuwerfen, sie hätten ihre Insel und ihre Kultur zerstört, weil sie zu viele Bäume abgeholzt haben. Woher hätten sie denn wissen sollen, wozu das führt? Aber wir haben diese Entschuldigung nicht, die Wissenschaft hat schon lange geliefert. Wir haben also kein Erkenntnis-, sondern nur ein Handlungsproblem. Und das hat viel mit Gier und einem Wachstums-Fetisch zu tun. Endloses Wachstum auf einem endlichen Planeten ist unlogisch. Nicht nur die Landwirtschaft, jeder Bereich unseres Lebens muss langfristig nachhaltig organisiert werden. Wir sind zu viele Menschen, die zu viel verbrauchen. Das ist das Grundproblem.

Hat etwa die Corona-Pandemie auch etwas mit Artensterben und Klimawandel zu tun?

Klar, ich habe es vorhin ja schon angedeutet. Naturzerstörung erhöht grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit für den Ausbruch einer Pandemie. Weil Krankheitserreger eben auch Teil des Ökosystems Erde sind, reagieren auch sie auf Umweltveränderungen. Corona ist möglicherweise entstanden, weil auf einem Wet Market in China Tiere zusammengepfercht wurden, die da nicht hingehören und Arten in Kontakt miteinander kamen, die sich sonst nie begegnen. Und dann haben Überbevölkerung und Globalisierung die Ausbreitung der Krankheit auf schreckliche Weise begünstigt. Die übermäßige Jagd auf Wildtiere erhöht die Pandemiegefahr ebenso wie die Massentierhaltung. Überall dort, wo Erreger leicht von einem Körper auf den nächsten überspringen können, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie früher oder später auch die Artengrenze überwinden. Millionen Menschen haben das bei Aids, Ebola oder eben Corona mit ihrem Leben bezahlt.

Was können und sollten wir gemeinsam tun, was wären die wichtigsten ersten Schritte in die richtige Richtung einer grünen Gesellschaft, um das Artensterben zu bremsen?

Jeder und jede kann tun, was persönlich möglich ist. Ob das jetzt Fleischverzicht, Fahrradfahren oder Flugreisen-Diät bedeutet, kann ja jeder Mensch für sich entscheiden. Aber es kann eben jeder Mensch etwas tun. Natürlich hat ein Arbeitsloser weniger Veränderungsmacht als die Bundeskanzlerin, aber ganz machtlos ist eben niemand. Und dann brauchen wir neue Wachstumskriterien: Wachstum nur über das Bruttoinlandsprodukt, also über das Wachstum der Geldmenge, zu messen, ist ungefähr so intelligent, als würde man Gesundheit eines Menschen nur anhand seines Körpergewichts ermitteln wollen. Da ist immer mehr auch nicht immer besser. Es braucht viel mehr Kriterien, um den Zustand eines Organismus oder auch einer Gesellschaft überzeugend abzubilden. Gesundheit, Wohlbefinden, Effizienz, Ressourcenverbrauch und viele andere Kriterien kommen dafür in Frage. Der Staat Bhutan versucht, in einem Bruttonationalglück den Lebensstandard seiner Bürger und Bürgerinnen abzubilden. Da spielt die Frage, wie es ihnen geht, dann vielleicht eine größere Rolle, als die, wie viel sie verdienen. Für uns schwer vorstellbar, so ein Bruttonationalglück, aber die Idee geht in die richtige Richtung, finde ich. Wir müssen umdenken. Die Nachhaltigkeit immer zuerst denken, weil alles anders nachgeordnet ist, im Großen wie im Kleinen. …

Das gesamte Interview erscheint in der Frühjahrsausgabe der Passion, dem Kundenmagazin von BerlinDruck.

Schreibe einen Kommentar