Das Multisense Institut hilft Unternehmen, die Erkenntnisse aus Neurowissenschaft, Psychologie und Sensorikforschung erfolgreich für Marken, Produkte und Kommunikation zu nutzen. Olaf Hartmann, Leiter des Instituts und Wegbereiter des multisensorischen Marketings in Deutschland, sprach mit uns über wissenschaftliche Grundlagen und Erkenntnisse. Wie identifiziert man brachliegende Potenziale, wie erarbeitet man effektive Strategien und Konzepte?

Olaf, was ist multisensorische Wahrnehmung und was hat das mit unserer Medienwelt zu tun?

Multisensorische Wahrnehmung ist im Wortsinne die menschliche Wahrnehmung, die sich aus mehreren Sinnen speist. Der Mensch ist – und wird es auch immer bleiben – ein multisensorisches Wesen. Er bezieht seine Informationen aus der Welt mit unterschiedlichen Sinnen und verbindet diese miteinander. Warum tut er das? Weil er so eine präzisere Abbildung der Wirklichkeit erhält. Dabei geht es ihm nicht um Wahrheit, sondern um Wirksamkeit in der Welt. Er verbindet die Sinneswahrnehmungen aus unterschiedlichen Kanälen und schafft sich so die Grundlage für ein besseres Urteil über die Welt, das sein Handeln erleichtert.

Jeder Sinneskanal für sich beinhaltet Rauschen und hat blinde Flecken. Wenn man aber beispielsweise den Sehsinn mit dem Hörsinn kombiniert, hat man schon ein präziseres Abbild von der Welt. Der Sehsinn kombiniert mit dem Tastsinn schafft ein noch präziseres Abbild. Der Tastsinn ist dabei der einzige Sinn, mit dem wir die Welt berühren und im Wortsinne begreifen können. Mit dem Tastsinn können wir die Welt sogar manipulieren. Das Verb manipulieren geht auf das französische manipuler, „etwas mit der Hand bearbeiten“, zurück. Es ist aus dem lateinischen manipulus, „Handvoll, Bündel“, entlehnt, einer Bildung zum lateinischen manus, „Hand“, und dem Verb plere, „füllen“.

Mit dem haptischen Sinn können wir aktiv auf die Welt Einfluss nehmen – alle anderen Sinne sind passive Sinne. Ergo ist der Tastsinn ein handelnder Sinn. Wir nutzen ihn häufig dafür, ein einmal optisch gefälltes Urteil überprüfbar zu machen. „Oh, das sieht aus wie Metall!“ Berühre ich es, weiß ich in einem Sekundenbruchteil, ob es wirklich Metall ist oder doch nur ein Imitat.

Insofern ist multisensorische Wahrnehmung ein evolutionär cleveres Prinzip, was dem Menschen geholfen hat, Gefahren schneller zu erkennen und zu überleben. Denn es gibt zwei Motivationen des menschlichen Handelns: Gefahren zu vermeiden und Ressourcen zu finden. Schon bei der Gefahrenvermeidung erkennt man, wie wertvoll Multisensorik ist. Man stelle sich einen Frühmenschen vor mehr als zwei Millionen Jahren vor. Er streift durch den Wald und hört plötzlich ein Knacken. Das hatte eine gewisse Relevanz für ihn. Das plötzliche Knacken kombiniert mit einer schnellen Bewegung, gerade so im Augenwinkel wahrgenommen, hatte eine deutlich stärkere Relevanz. Plötzliches Knacken, eine schnelle Bewegung im Augenwinkel und Raubtieratem in der Luft haben eine so hohe Relevanz, dass diejenigen, die diese Kombination nicht in Sekundenbruchteilen zu deuten in der Lage waren, nicht zu unseren Vorfahren zählen können.

So hat sich der Genpool Stück für Stück in Menschen verdichtet, die sehr gut multisensorisch integriert wahrnehmen konnten. Und das lebt heute noch in uns fort, obwohl wir heute nicht mehr an der Supermarktkasse vor einem Säbelzahntiger davonspringen müssen.

Das sind nicht die Entscheidungen, die wir heute treffen müssen. Wir nehmen nicht nur unsere Lebensumwelt wahr, sondern auch Marken und Kommunikation – im Übrigen auch immer mit unseren fünf Sinnen. Erfolgreiche Werber*innen sollten die Erkenntnisse der Hirnforschung berücksichtigen, um Verbraucher*innen beeinflussen zu können. Welches sind die Erkenntnisse der Forscher*innen rund um das Thema Multisensorik, wenn es um Marken und Medien geht?

Was man erkannt hat, ist, dass, wenn man eine Information über einen zusätzlichen Sinneskanal wahrnimmt, dann ein Effekt im Gehirn passiert, der sich multisensorische Verstärkung nennt. Die elektromagnetische Spannung im Gehirn wird um den Faktor 10 angeregt. Die Verstärkung ist also nicht marginal, sondern eintausend Prozent mehr, als wenn ich die gleiche Information nur über einen Sinn wahrnehme.

Wenn ich mir nun jemanden vorstelle, der Kommunikation gestaltet und dem es gelingt, sein Nutzenversprechen über mehr als einen Sinneskanal zu codieren, dann erzeugt er eintausend Prozent mehr Spannung im Gehirn des Rezipienten. Das hat Auswirkungen auf die Wahrnehmung, weil es relevanter ist. Es hat Einfluss auf unsere Erinnerung, weil es komplexer abgespeichert wird. Das semantische Netzwerk im Gehirn bildet stärkere Gedächtnisspuren.

Wenn ich etwas über mehrere Sinne wahrnehme, hat das überdies Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der Information oder der Kommunikation. Man weiß aus der Forschung, dass multisensorisch optimierte Produkte, die zum Beispiel nicht nur optisch zu überzeugen wissen, sondern auch haptisch und akustisch, eine höhere Wertschätzung genießen. Das beste Beispiel ist die satt schließende Autotür eines Mercedes-Benz, ein Geräusch, welches als Akustikmarke eingetragen wurde. Kein anderes Auto durfte dieses Schließgeräusch nachahmen, weil es dem Premiumanspruch eines Mercedes entspricht. Dadurch steigt die Kaufbereitschaft. – Letztlich aktiviert man Menschen stärker durch Multisensorik.

Berücksichtigen die Werber*innen und Kommunikator*innen diese Erkenntnisse?

Jein. Viele haben noch immer nicht verstanden, dass es nicht darum geht, dass jeder Touchpoint klingeln, duften und sich irgendwie besonders anfühlen muss. Man muss multisensorische Gedächtnisspuren schaffen, die dann am Schluss durch einen einzigen Sinn aktiviert werden können. Das ist extrem effizient. Wenn man beispielsweise an die Farbe Magenta denkt und dann an die Kategorie Telekommunikation, dann klingelt es direkt im Ohr. Das ist eine Codierung. Da braucht es nur die Farbe und den Klang, und die damit verbundenen Assoziationen werden aktiviert. Das ist komplett in uns eingebaut.

Wenn wir einmal diese Gedächtnisspuren geschaffen haben, können wir über einen einzelnen Sinn auf sie zugreifen und entwickeln dadurch eine höhere Kommunikationseffizienz: Die Marke ist schneller erkennbar, und die Botschaft ist schneller verstanden. Das ist ein immenser Vorteil, weil Marken für Menschen eigentlich total unwichtig sind. Keiner läuft durch die Gegend und will eine Marke lernen. Die Botschaften müssen gehirngerecht verpackt werden, damit sie schneller wahrgenommen und behalten werden. Da gibt es großartige Beispiele: die eben schon erwähnte Telekom, aber auch die Hornbach-Kampagnen der Werbeagentur heimat, die in den Fernsehspots mit unglaublich vielen multisensorischen Assoziationen spielte. „Du lebst. Erinnerst du dich?“ Da purzelte ein nackter Mann den Berg hinunter, Holzsplitter drangen in seine Haut, die Kieselsteine sprangen zur Seite – man spürte das alles beim Zuschauen. Das war ein wunderbares Beispiel für indirekte Sensorik.

Das alles bringt aber nichts, wenn vorher die Hausaufgaben nicht gemacht wurden. Die sensorische Anreicherung schafft ein intensiveres Erlebnis. Aber dieses intensivere Erlebnis muss auch erst mal die richtigen mentalen Konzepte ansteuern. Marken- oder Produktdesigner müssen erst mal verstehen, was die „eingebackene“ Belohnung der Marke ist – auf psychologischem Niveau. Ein Objekt hat immer Eigenschaften, die bestimmte funktionale Ziele bedienen. Wie hatte das Theodore Levitt von der Harvard Business School so legendär formuliert? „Die Menschen wollen keine Bohrer, die Menschen wollen Löcher in der Wand.“ Aber eigentlich wollen sie auch keine Löcher in der Wand, sondern sie wollen ihr Regal an der Wand aufhängen. Immer noch sind wir auf der funktionalen Ebene. Dann wird es spannend. Ein Mensch zum Beispiel will das Regal, um Ordnung zu schaffen. Ordnung ist hier die psychologische Belohnung. Ein anderer möchte durch das Regal seinen Wohnraum schöner machen. Dann ist die Belohnung Kreativität oder Ausdruck. Ein anderer sagt: „Das Regal erzeugt ein Leuchten in den Augen meiner Frau.“ Dann ist die psychologische Belohnung die Anerkennung, die ich suche.

Jetzt kann sich jeder schon ableiten, dass natürlich Anerkennung, Kreativität und Ordnung anders aussehen, anders klingen und auch irgendwie sich anders anfühlen. Und bevor man diese Entscheidung nicht gefällt hat, was mein Produkt an psychologischen Belohnungen innehat, kann ich dann auch gar nicht sagen, wie es sich sensorisch übersetzt. Man kann diesen Schritt nicht überspringen.

Wir sind also zielgerichtete Wesen, die alles, was wir sehen, als Werkzeug betrachten, um unsere Ziele zu erreichen, oder als Hindernis, das uns davon abhält, unser Ziel zu erreichen. Das beeinflusst unsere gesamte Wahrnehmung. Ist diese Erkenntnis neu?

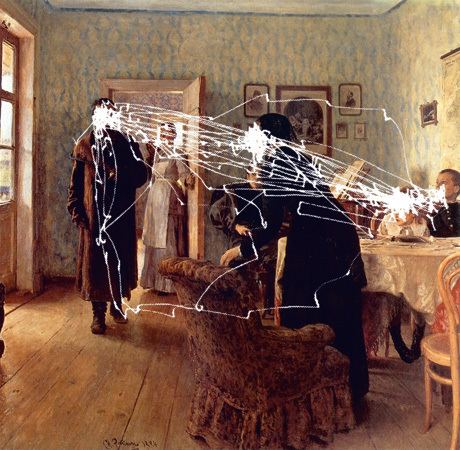

Nein. In den 1960er-Jahren schon konnte der russische Psychologe Alfred Lukyanovich Yarbus über Eye-Tracking feststellen, dass die Aktivierung eines Ziels durch Punkte, die man genauer betrachtet, sog. Fixationen, und schnelle Augenbewegungen, sogenannte Sakkaden, bestimmt wird. Als Eye-Tracker werden Geräte und Systeme bezeichnet, die die Aufzeichnung vornehmen und eine Analyse der Blickbewegungen ermöglichen. Bei seinen Versuchen zeigte Yarbus seinen Proband*innen ein Gemälde von einer Familie, die um einen Tisch saß. Die Augen der Versuchsteilnehmer*innen wanderten schnell hin und her und fixierten unterschiedliche Dinge. Beim zweiten Versuch wurden die Proband*innen gebeten, das Bild noch einmal zu betrachten und darüber nachzudenken, wie die Familie wirtschaftlich dasteht. Plötzlich hatte man andere Sakkaden und Fixationen.

Nun sollten die Betrachter*innen darüber nachdenken, wie alt die Familienmitglieder sind. Und wieder ein ganz anderer Blickverlauf. Jede*r Versuchsteilnehmer*in würde meinen, dass sie / er einfach nur das Gemälde betrachtet hat, ohne irgendetwas Bestimmtes ins Auge gefasst zu haben. Die Punkte, die die Betrachter*innen fokussiert hatten, sind konstituierende Signale gewesen, die helfen, die Frage zu beantworten. Bei der Frage, wie alt die Menschen auf dem Bild seien, wanderten die Augen zu den Händen und den Gesichtern, bei der Frage nach den wirtschaftlichen Verhältnissen waren die Zielpunkte die Kleidung, die Möbel und die Dekoration an der Wand. Unsere Wahrnehmung ist also nie von den in uns aktivierten Zielen unabhängig. Wenn ich den Filter verstehe, der im Kopf aufgespannt ist, dann weiß ich, welche Signale anschlussfähig sind und welche nicht. Wer das im Marketing nicht berücksichtigt, vernichtet sehr viele Werte. Auch das ist nicht neu: Das haben schon Al Reese und Jack Trout in den 1970er-Jahren gesagt: More money has been wasted in marketing than any other human activity.

Kannst du ein Beispiel dafür benennen, bei dem die Signale anschlussfähig sind?

Wir haben für AIDA ein Welcome-back-Mailing entwickelt. Das Mailing bekamen die gerade zurückgekehrten Kreuzfahrer*innen, um ein Anschlussgeschäft zu generieren. Motto: „Hej, das war doch gerade ein wunderbares Erlebnis. Hier ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst.“ Das Mailing war sehr gut gestaltet und erhielt eine sehr hohe Kaufresponse von 3,4 Prozent. Das ist im Bereich des Dialogmarketings beachtlich. Man freut sich schon über zwei Prozent Response, also pure Reaktion ohne Kaufabsicht. Unser Anspruch war, diese Kaufresponse noch zu verbessern. Warum haben die Kund*innen überhaupt eine Kreuzfahrt gebucht? Hier geht es um Ziele, die mit Genuss und Erregung zusammenhängen. Früher war Kreuzfahrt verknüpft mit Captain’s Dinner, heute ist Kreuzfahrt wie der Robinson Club auf dem Wasser. Wir haben uns die mentalen Konzepte in unseren Köpfen angesehen. Die entstehen nicht im luftleeren Raum: Durch die wiederholte Wahrnehmung eines Reizes in einer Situation verbinden wir diesen mit Gefühlen und Gedanken, die wir in dieser Situation empfinden.

Was erleben die Menschen an Bord? Warum sind sie Kreuzfahrer*innen geworden? Was sind ihre mentalen Ziele? Cocktails trinken an der Poolbar: Genuss und Erregung. Massagen genießen. Aus der Dusche kommen und kurz vor dem Landgang Palma de Mallorca über dem glitzernden Wasser sehen. In der Sonne liegen, in den Händen der neueste Henning- Mankell-Thriller. Was ist das sensorische Profil all dieser Situationen? Wir kamen auf zwei wiedererkennbare Reize: das AIDA-Handtuch – das war optisch immerzu präsent und haptisch erlebbar – und Sonnenmilchduft. So konnten wir das Mailing optimieren. Wir haben kleine Handtücher – aus dem Originalstoff – fertigen lassen, mit Sonnenmilchduft bestäubt und in das Mailing, das wir im übrigen ansonsten nicht veränderten, konfektioniert: „Ihren Lieblingsplatz haben wir schon einmal für Sie reserviert!“ Das hätten die Italiener*innen nicht verstanden, die Deutschen haben es verstanden. (lacht) Die Kaufresponsequote ist auf 5,2 Prozent angewachsen!

Daran sieht man wieder den gleichen Effekt, dass durch diese unterbewusste Aktivierung der Ziele, die da plötzlich lebendiger wurden, eine mentale Simulation stattfindet. Und dann kann ich mir auch leichter vorstellen, eine solche Reise direkt noch einmal zu buchen.

Das war ein herkömmliches analoges Mailing, dem man noch etwas beilegen konnte. Ist es in der digitalen Welt nicht schwieriger geworden – in Zeiten von Instagram, Facebook und Twitter?

Was aktuell wahrnehmbar wird, ist, dass Marken Probleme bekommen. Das muss man einfach feststellen. Einer Studie zufolge wäre es den Menschen gleichgültig, wenn 77 Prozent der Marken plötzlich verschwinden würden – der höchste jemals gemessene Wert. Irgend etwas ist in den letzten 15 Jahren passiert. Meine Interpretation ist, dass diese Entwicklung einhergegangen ist mit zwei anderen: zum einen die Verlagerung der Kommunikation ins Digitale, Virtuelle, Flüchtige – die Marken wurden immer seltener spürbar –, zum anderen wurde weniger Kommunikation um die Bedeutung der Marke und mehr um ein konkretes Angebot gemacht. Das nennt man konversionsgetriebene Kommunikation: „Ich will den Abschluss!“ Hier geht es nicht mehr darum, dass Lewis die Freiheit der amerikanischen Landstraße bedeutet oder warum Red Bull mir Flügel verleiht.

So wurden die Gedächtnisspuren zu den Marken schwächer, weniger Triggerpunkte gesetzt, um die Markenbedeutung zu aktivieren und gleichzeitig auf der inhaltlichen Ebene weniger Botschaften auf der psychologischen Belohnungsebene gesendet und dadurch die Marken immer austauschbarer. Das soll nicht heißen, dass digitale Kanäle nicht funktionieren können. Sie funktionieren hervorragend zum Konvertieren von Markenvertrauen. Sie pflücken die reifen Früchte vom Baum des Markenvertrauens. Aber sie pflegen nicht die Wurzeln, sie geben keine Nährstoffe, und sie gießen den Baum auch nicht. Dass das auf Dauer nicht funktioniert, weiß jeder Bauer.

Richtige Massenmarken, volkswirtschaftlich relevante Marken, sind nie nur im digitalen Raum enstanden – es sei denn, sie sind digitale Marken wie Google und Facebook.

Was kann man aus den Erkenntnissen des gehirngerechten Verpackens der Multisensorik für Instagram und Facebook und diese Kanäle lernen?

Das, was wir vorhin besprochen hatten: die indirekte Sensorik. Deshalb gibt es auf Instagram so sehr viel Food Porn. Es simuliert den realen Kontakt. Nichtsdestotrotz sendet es natürlich auch ein Signal und hinterlässt auch Gedächtnisspuren.

Der Grund, warum sich sehr viele Touchpoints ins Digitale verschoben haben, ist natürlich, weil die virtuelle Kommunikation versprach, günstiger zu sein. Viel billiger als Fernsehwerbung und Printwerbung. So spart man sich die teureren Streuverluste. Aber das ist ein Trugschluss, dass eine Marke dadurch wachsen kann, Menschen im Moment Ihres Bedürfnisses anzusprechen. Marken, die starke Effekte durch ihre kulturelle Bedeutung und durch ihre Signalwirkung nach außen haben – Modemarken zum Beispiel –, profitieren auch stark von den Streuverlusten, weil dadurch die Welt um mich herum lernt, was das Objekt bedeutet, was ich mir leisten kann und trage. Das ist nicht zu unterschätzen. Denn auf diese Art und Weise fällt die Magie der Marken einfach weg. Marken geben die Möglichkeit, meinem Ich Ausdruck zu verleihen, der Welt zu zeigen, wer man ist. Marken sind auch Selbstbestätigung. Man denkt, man hätte ein stabiles Selbstbild – das ist aber nicht so.

Ich möchte noch einmal zurückkehren zum Verhältnis der Multisensorik zu einzelnen Medien. Wenn ich ein Foto meiner Großeltern in den Händen halte, passiert eine Menge mehr als nur die pure Informationsvermittlung, dass dort meine Vorfahren abgebildet sind. Das Foto fühlt sich an den Ecken schon ganz weich an, es riecht leicht parfümiert, leicht moderig nach Omas Kohlsuppe und ist schon arg vergilbt. Da geht eine ganze Welt auf. Das gleiche Bild auf Twitter bringt all das nicht mit. Der Geruch der Kohlsuppe ist weg, ich höre auch nicht die Krähen in Opas Garten. Alte Medien wie Bücher – oftmals mit Notizen und Erinnerungen mit Bleistift an die Ränder gekritzelt – und Schallplatten wecken Erinnerungen und beleben die Phantasie. Heute ist alles flüchtig. Gestreamte Musik ist nur für die Dauer des Stücks real, und meine Fotosammlung auf dem iPhone umfasst unglaubliche 12.000 Aufnahmen. Gefühlt sind Freundschaften auf Facebook auch nur flüchtig. Wie gehen wir mit unseren Erinnerungswerten um?

Eine gute Beobachtung: 500 Freund*-innen auf Facebook und trotzdem einsam. Niemand da, wenn das Sofa mal die Treppe heruntergetragen werden muss. (lacht) Auf der einen Seite gewinnen wir ziemlich viel an Oberfläche und Leichtigkeit. Wir können heute Fotografien machen, die früher rein technisch nur ein Fotograf hinbekommen hat. Auf der anderen Seite ist genau das, was du beschreibst, richtig: Wenn du ein altes Foto in die Hände bekommst, hast du unvermittelt ein intensives Gefühl mit diesem abgebildeten Moment. Allein durch die Begrenzung auf 36 Fotos pro Negativfilm gibt es nicht so viele von den alten Aufnahmen. Das hat sich spätestens durch die Einführung der Smartphones stark verändert. Die Epoche der Menschheit seit 2007 ist die am meisten fotografisch dokumentierte aller Zeiten. Das fotografische Ausprobieren war plötzlich kostenlos. Auf der anderen Seite geht das Konkrete und Verlässliche verloren. Das spürt man auch, wenn man etwas streamt. Früher zelebrierte man das Musikhören: das Doppelalbum mit Klappcover, wo alle Texte abgedruckt waren, das Aufleben der Platte, das Knistern, wenn die Nadel aufgesetzt wurde. Damit gewinnt das Schallplattenhören nicht umsonst immer mehr Freund*innen – als Gegentrend zum Digitalen.

Bestimmte Formen von gegenständlichen Medien sind verschwunden, zum Beispiel das Anzeigenblatt von der Tankstelle. Warum? Weil das Anzeigenblatt der Tankstelle nur eine funktionale Aufgabe innehatte. Das liefert EBAY heute viel effizienter. Es gibt aber auch Medien, die sich hartnäckig wehren. David Sax schrieb dazu ein Buch: Die Rache des Analogen.

Die Schallplatte verschwindet nicht. Alle Presswerke in Europa sind bis auf Weiteres ausgebucht. Die Menschen schätzen plötzlich wieder die Entschleunigung und das Konkrete, das diese Objekte ihnen geben. Und auch dieses Ritual des Plattenauflegens. Auf das Thema Medien bezogen gibt es diesen Trend auch bei Büchern. Es gab aus meiner Sicht einen Übertragungsfehler. Digital ist in manchen Bereichen – Beispiel Kleinanzeigen –

eine Killerapplikation. Digital ist hier einfach besser, effizienter und schneller. Der Trugschluss war, dass man annahm, wenn es hier besser, effizienter und schneller ist, dann muss das auch für die Kommunikation zwischen Menschen gelten.

Für was bleibt das Analoge relevant?

Für alle Dinge, die mehr bedeuten, als nur das funktionale Erreichen eines Ziels. Das erklärt die Rekordauflage der Wochenzeitung Die Zeit, ein Erfolg wie Beef – Kochen für Männer.

Es wird im Medienbereich immer wieder der Tod von dem einen oder anderen Medium vorhergesagt. Die Erfindung des Fernsehens hat zum Tod des Radios geführt. Die Einführung der Videokassetten hat natürlich alle Kinos sterben lassen. Wir merken, wie blöd das ist, wenn man beginnt, das aufzuzählen. Das ist natürlich nicht so. Im Gegenteil: Die einzelnen Kanäle besinnen sich auf ihre Stärken. Das Konkrete, Glaubwürdige und Wertvolle geht verloren, wenn man nur noch digital kommuniziert.

Man weiß inzwischen, dass längere Texte und komplexere Inhalte in gedruckter Form viel besser aufgenommen und verstanden werden. Gedrucktes hat – im Zeitalter von Medienschelte und Fake News – eine höhere Glaubwürdigkeit. Das ist nicht antimodernistisch, sondern durchaus mit den Ergebnissen der Hirnforschung zu erklären.

Völlig korrekt. Und das heißt nicht, dass digitale Medien völlig fehl am Platze sind. Recherche ist natürlich wesentlich leichter über digitale Medien. Die Stavanger-Erklärung zur Zukunft des digitalen Lesens, die Forschungsergebnisse von knapp 150 Forscher*innen, besagt, dass, wenn es um das Verstehen von Inhalten geht, der gedruckte Text, ein Buch oder ein Magazin, immer noch das geeignetste Medium von allen ist. Die Menschen blättern leichter zurück – digital so gut wie nie, – um Passagen noch einmal zu lesen. Die Orientierung fällt leichter, wenn man ein Buch in den Händen hält: Links wird das Buch dicker, rechts dünner. Plötzlich kann ich mich besser daran erinnern, wie die Chronologie der Handlung war. Das liegt an der stärkeren Interaktion mit dem Stoff selbst. Auch die Veränderung der Bewegung trägt dazu bei. Beim Digitalen ist es immer dasselbe Wischen. Beim Buch gibt es wiederum sehr feine Unterschiede, schon allein, weil sich die Balance durch die Seitenzahl auf der linken wie rechten Seite im Laufe des Lesens verändert. Jetzt könnte man meinen, der Unterschied oder der Wandel sei nicht bemerkbar. Dem ist nicht so: Wir verarbeiten 40 Bits pro Sekunde bewusst, aber 11 Mio. Bits pro Sekunde unbewusst. Diese 11 Mio. Bits sind die Grundlage für Bildung unserer Gedächtnisströme. Das bedeutet für die Zukunft der Medien keinen Ausschluss von Analogem oder Digitalem, sondern dass die Erkenntnisse der Hirnforschung genutzt werden sollten, um eine tiefe Wissensvermittlung zu gewährleisten.

Es gibt eine Studie, die 3.200 Kampagnen aus sieben Branchen über fünf Jahre verglichen hat – eine relativ große statistische Grundlage. Es wurde untersucht, über wie viele Kanäle eine Kampagne ausgespielt wird. Augenfällig war, dass mit jedem zusätzlichen Kanal ein Effektivitätssprung der Kampagne ermittelt werden konnte. Durch Zuhilfenahme von weiteren Kanälen konnte bei gleichem Gesamtbudget bis zu 35 Prozent mehr Effektivität erreicht werden. Denn jeder zusätzliche Kanal erzeugt eine eigene Wahrnehmungssituation, eine neue körperliche und psychische Verfasstheit, einen anderen Kontext. Das stärkt wiederum die Gedächtnisspuren. Da spielt Print vielleicht nicht in der Quantität die große Rolle, sondern kann qualitativ einen starken Kontakt erzeugen, der wiederum die Glaubwürdigkeit und das Wertgefühl vermittelt. Dann können digitale Kontakte auf dieses etablierte Gefühl mit konkreteren aktuelleren Informationen einzahlen.

In den letzten 15 Jahren haben sich die digitalen Kanäle wahnsinnig gut verkauft, weil die Erfolge so gut messbar sind. Das ist die Magie der Kontrolle. Wahrnehmung findet aber immer im Kontext statt. Was erzeugt das Digitale für einen Wert im Kopf der Menschen?

Wir haben in einer Studie vermessen, welche mentalen Konzepte Medienkanäle aktivieren. Wenn wir diese mentalen Konzepte verstehen, dann wissen wir, welche Botschaften das Gehirn, das in diesem oder jenem Kanal unterwegs ist, am leichtesten verarbeitet und abspeichert.

Was schwebt einem zum Beispiel vor, wenn man an die Kategorie Auto denkt und sich gleichzeitig die Umgebung von Las Vegas vorstellt? Welche Automarken fallen einem ein?

So was wie ein Chevrolet Camaro Cabrio! Auf jeden Fall ein ganz langer Schlitten!

Und warum? Las Vegas aktiviert mentale Konzepte rund um Aussagen wie: „Wir lassen es krachen!“ – Hedonismus, Spaß, Vergnügen.

Jetzt ändere ich das Bild, und wir befinden uns in einer x-beliebigen europäischen Innenstadt. Du wohnst in einem Appartmentblock. Jetzt denk über das perfekte Auto nach. Welche Autos fallen dir dann ein?

Der Smart vielleicht.

Exakt! Das Ziel ist hier Effizienz. Vielleicht fällt dir auch WeShare oder Drive-

Now ein – also kein eigenes Auto.

Wir ändern wieder das Bild. Durch einen eigenartigen Zufall sind wir nach Falludscha, mitten in ein Kriegsgebiet, versetzt worden. Welches ist jetzt ein perfektes Auto?

Der Hummer H2!

Medienmarken aktivieren genauso stark Konzepte. Das heißt, dass ich in dem einen Frame sehr gut Werbung für einen Smart machen kann, weil die Anschlussfähigkeit stimmt, in einem anderen Frame aber nicht. Die gesamte Mediadiskussion dreht sich im Moment nur um den sogenannten Tausendkontaktpreis (TKP). Was kostet mich ein Kontakt? Dieser Kontaktpreis sollte aber mit der Anschlussfähigkeit korrelieren. Der Kontakt darf gern mehr kosten, wenn er mehr bewirkt. Sehr viele digitale Kanäle haben sehr günstige TKP, aber kaum Passung erzeugt.

Die junge Generation neigt dazu, ihre Informationen ausschließlich digital aufzunehmen. Durch die Corona-Pandemie befeuert findet ein Draußen immer weniger statt. Bestimmte sinnliche Erfahrungen, die wir Älteren gemacht haben, machen die Jüngeren nicht mehr. Was geht uns da verloren?

Eine gute Beobachtung und sehr clevere Frage. Die Art, wie wir bestimmte Reize archetypisch verarbeiten, hat sich durch die Digitalisierung nicht verändert. Das Gehirn verändert sich in einer Geschwindigkeit eines Gletschers. Der Zustand, den wir jetzt haben, ist vor 150.000 Jahren entstanden. Gleichzeitig findet die Hauptprägung unseres sensorischen Systems in den ersten vier Monaten unseres Lebens statt. Bisher ist noch kein Mensch aus dem Bildschirm herausgesprungen. Das heißt, wir kommen alle multisensorisch sozialisiert in diese Welt. Da bilden sich archetypische Muster, die danach auch die Verarbeitung von Reizen prägt – über verschiedene Sinneskanäle transportiert. Die Haptik ist unser Wahrheitssinn. Wenn wir auf die Welt kommen, sehen wir noch nichts. Wir fühlen die Welt. Danach kommt der scharfe Blick dazu, der dekodiert, was ich vorher schon gefühlt habe. Die erste Wahrnehmung ist optisch schwammig, aber präzise haptisch. Eltern sollten unbedingt darauf achten, dass ihre Kinder sensorisch reich aufwachsen.

Warum ist das wichtig?

Es gibt mittlerweile gut belegte Studien dazu, wie sensorische Erlebnisse abstraktes Denken sehr stark beeinflussen. Kinder, die eine Rolle vorwärts nicht können, haben Schwierigkeiten mit bestimmten geometrischen Figuren. Wir schließen aus der Metapher unseres eigenen sensorischen Erlebens auf abstrakte Zusammenhänge. Weil diese archetypische Anlage immer noch da ist, heißt das nicht, dass diese Generation Print grundsätzlich blöd findet. Sie haben aber verlernt, lange Texte zu lesen. Gestaltung von Print muss, um für diese Generation verdaubar zu sein, auf dieses andere ästhetische Empfinden Rücksicht nehmen. Zum Beispiel stärker bildhaft werden. Erstaunlicherweise werden auch die Jüngeren gedruckte Werke besitzen wollen. Besitz ist archetypisch.

Die Qualitätsmedien wie Die Zeit, Landlust, Beef, Brand eins lassen sich prima gedruckt verkaufen. Vermittelt Print das Gefühl von Wert?

Absolut! Printmedien haben für mich feste Rollen. Auch für Unternehmen sollten Printmedien feste Rollen spielen. Mercedes-Benz beispielsweise hat versucht, das Autohaus komplett papierfrei zu gestalten. Es gab keine Verkaufsliteratur mehr. Nach relativ kurzer Zeit musste man zurückrudern und feststellen, dass man zumindest für die B-Klasse einen Prospekt benötigt. Nach der Probefahrt müssen die Leute etwas mit nach Hause nehmen können.

BMW kam mit seinem Modell X2 zum gleichen Ergebnis. 67 Prozent der Länder hatten begonnen, für ihren Vertrieb auf eigene Faust Print zu produzieren. Da kam in der Branding-Abteilung in München große Freude auf, was da an X3-Prospekten entwickelt wurde. (lacht)

Olaf, vielen Dank für dieses Gespräch!

Jetzt Band zwei der morgen-Buchreihe vorbestellen (ISBN 978-3-9822804-1-7)

Schreibe einen Kommentar