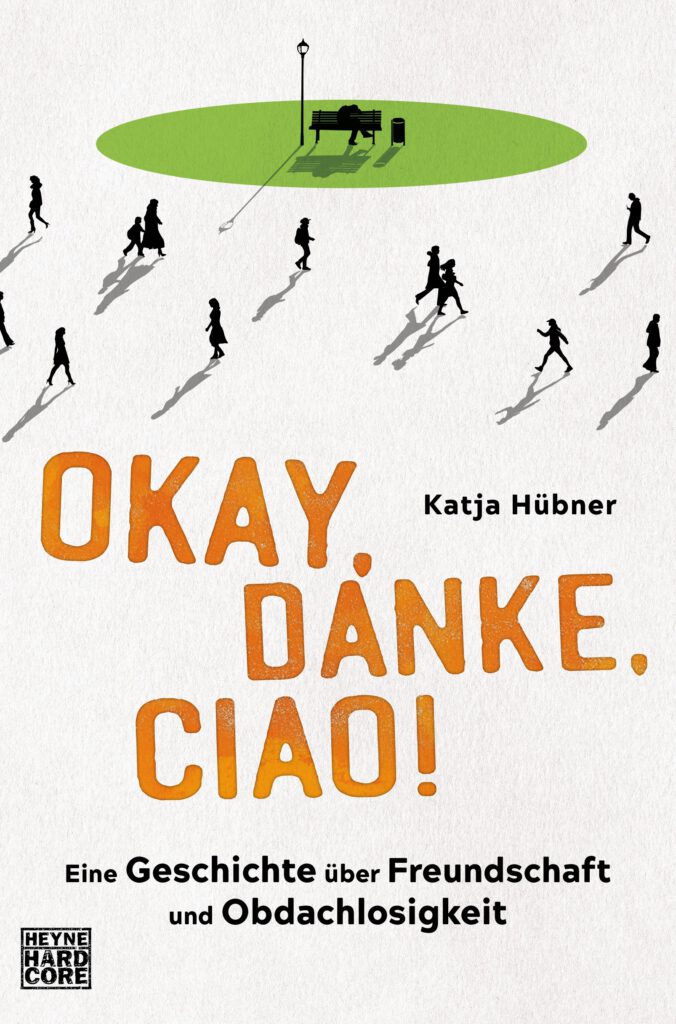

… Katja, du hast ein Buch geschrieben, das gerade erschienen ist: Okay, danke, ciao! Eine Geschichte über Freundschaft und Obdachlosigkeit. Wie kam es dazu?

2017 ist mir ein einsamer junger Mann in seinem dicken Parka auf einer Bank im Park aufgefallen, der sehr zurückgezogen, ja, psychotisch wirkte. Außer dem, was er trug, hatte er nichts.

Irgendwann habe ich ihn angesprochen. Er lag im Gras, und ich fragte: „Ist alles ok?“ Er bejahte und fragte mich nach einer Zigarette. Seitdem habe ich immer wieder bei ihm Halt gemacht und mich auf ihn eingelassen. Sein Name war Marc.

Ich hatte beobachtet, dass sich Marc Essen aus Mülltonnen besorgte und Zigarettenkippen rauchte, die andere Leute weggeworfen hatten. Da habe ich beschlossen, dass das so nicht sein muss.

Ich habe mich verantwortlich gefühlt und ihn erstmal versorgt: Jeden Morgen habe ich Marc Frühstück gebracht, und abends, wenn ich von der Arbeit nach Hause ging, nahm ich für ihn eine Tüte mit Essen und Getränken, Schokolade und Obst mit. Das ging eine ganze Weile so, und er begann, mir zu vertrauen und auf mich zu warten. Nach und nach versuchte ich, mehr über ihn zu erfahren.

Wie kann man denn in Hamburg draußen überleben?

Marc saß immer auf dieser einen Bank an der Hundewiese. Dort fühlte er sich anscheinend sicher – zumindest habe ich mir das damals so zusammengereimt. In diesem Sommer hatte es in Hamburg ziemlich viel geregnet. Marc war nach ein paar Tagen völlig durchnässt. Das alles war natürlich ziemlich verrückt.

Nicht nur das: Als beispielsweise der G20-Gipfel war, saß er mitten im Schlachtfeld an der Schanze und ließ das einfach so geschehen.

Hast du versucht, nach Hilfe oder medizinischen Lösungen zu suchen?

Ja, klar. Ich habe bei Hinz & Kunzt, bei der Diakonie und beim UKE angerufen, um zu erfragen, was ich tun könne. Alle haben mir die Auskunft gegeben, dass man nichts machen könne. Jeder hätte das Recht auf Selbstbestimmtheit und auch auf Krankheit, solange er andere oder sich selbst nicht gefährdet. Scheinbar war die Selbstgefährdung nicht groß genug, um helfen zu können.

Ich fand, dass da irgendwo ein Fehler im System ist. Ein Mensch mit einer Psychose fühlt sich verfolgt oder erkennt überall Feinde. Solche Patient*innen gehen ganz selten freiwillig in die Psychatrie, weil sie nicht denken, dass sie krank sind.

Erschien im April 2021 als Softcover im Verlag Heyne Hardcore,

192 Seiten, 16,00 Euro, ISBN 978-3453272927

Wie bist du persönlich damit umgegangen?

Ich habe sehr viel mit Kolleg*innen und Bekannten darüber gesprochen, weil es zum Herbst hin anfing, mich zu belasten. Alle, denen ich davon erzählt habe, waren unglaublich fasziniert von der Geschichte. Sie haben immer wieder nachgefragt, wie es Marc ginge, was Marc so mache. Das war im Herbst 2017 der Auslöser, dass ich beschloss, parallel zu meinen Erlebnissen die Geschichte aufzuschreiben. Das war auch gut für mich, so konnte ich etwas loswerden.

Wie ging es dann weiter?

Im Herbst las ich ein Interview mit der Psychiaterin Prof. Dorothea von Haebler von der Charité in der Berliner Morgenpost zum Thema Obdachlosigkeit und akute psychische Erkrankungen. Ich habe sie angeschrieben und sie um Rat gebeten. Frau Prof. von Haebler hat mir dann innerhalb von einem Tag zurückgeschrieben – in cc den befreundeten Psychologen Prof. Dr. Bock aus dem UKE in Hamburg – sie freue sich so über meine Mail, weil Menschen sehr selten so aufmerksam durch ihre Nachbarschaft laufen würden. Prof. Bock hätte noch am selben Tag geantwortet und versprochen, zu helfen – obwohl mir das UKE bei meinen vorherigen Bemühungen erklärte, sie seien nicht aufsuchend tätig.

So habe ich Thomas Bock an einem Samstag Nachmittag kennengelernt und mit ihm über Marc gesprochen. Wir gingen zur Bank von Marc und Prof. Bock konnte gleich feststellen, dass Marc unter schweren psychischen Störungen litt. Hier müsse geholfen werden.

Zur gleichen Zeit – es war ein sehr kalter November – waren auf der Reeperbahn zwei Obdachlose tot in der Nacht geborgen worden. Ich versuchte, über den Sozialpsychiatrischen Dienst in Hamburg Hilfe für Marc zu kriegen. Es hieß, es ginge ihm noch nicht schlecht genug, er könne schließlich noch aufstehen und im übrigen sei es noch nicht kalt genug.

Plötzlich ging es dann ganz schnell und Marc wurde abgeholt und eingewiesen. Auch auf diesem Weg habe ich ihn begleitet und konnte dann ein wenig loslassen. Aber ich wollte natürlich wissen, wie es weitergeht. Wie steht es um ihn nach einem halben, nach einem Jahr? Wir haben uns oft gesehen, und es gab schwierige Situationen und auch lustige Geschichten. Ich habe in der Zeit unglaublich viel gelernt und festgestellt, dass die Begegnungen in der Psychatrie sehr wertvoll für mich waren, auch weil ich jegliche Berührungsängste gegenüber psychisch Erkrankten verloren habe. Marc und mich verbindet heute eine ganz entspannte Freundschaft. …

Das gesamte Interview erscheint dieser Tage in der neuen Ausgabe der Passion #8 „Zusammen!“, dem Kundenmagazin von BerlinDruck.

Schreibe einen Kommentar