Die Mehrzahl aller Entscheidungen treffen Menschen nicht rational, sondern „aus dem Bauch heraus“. Das betrifft auch unseren Konsum, unseren Umgang mit Produkten und Marken. Wie aber geht Empathie im Marken-Design? Welche Möglichkeiten Brands haben, um in unterschiedlichen Situationen auf die individuellen Wünsche ihrer Kunden einzugehen, darüber sprachen wir mit Norbert Möller, Executive Creative Director der Peter Schmidt Group in Hamburg.

Norbert, du bist Designer und arbeitest in einer der größten Agenturen in Hamburg. Das wirkt – von außen betrachtet – erst mal recht schillernd. Was machst du den ganzen Tag?

Ich könnte mit dem Titel dieses Buches antworten: Ich beschäftige mich mit der Frage, wie wir uns morgen unterhalten lassen und informieren wollen. Es ist ja so: Beides geht nicht im Monolog. Zum Unterhalten und Informieren braucht es immer jemand Zweiten – etwa aus dem Freundeskreis oder der Familie. Vielleicht ist es auch jemand ganz Fremdes, dem wir Kompetenz zutrauen. Oder auch ein Produkt, eine Marke. Eine Zeitschrift zum Beispiel oder ein Museum. Selbst ein Impulskauf an der Supermarktkasse kann uns unterhalten.

In allen Fällen gilt für mich als Konsument*in: Das Angebot ist groß, der Gelbeutel klein und die Zeit knapp. Ich werde mich entscheiden müssen. Wir Menschen treffen diese Entscheidung aufgrund einer Erwartung, die wir in unserem Kopf haben. Als Designer beschäftige ich mich damit, Produkte und Marken so zu gestalten, dass die Kundin oder der Kunde schnell erfassen kann, ob dieses Angebot für sie oder ihn passen könnte. Wir versuchen, das Wesen einer Marke möglichst plakativ darzustellen und damit die Entscheidung zu erleichtern. Ganz wichtig ist dabei, dass wir immer authentisch bleiben: Wir verführen – wir täuschen nicht.

Das klingt ganz schön abstrakt und theoretisch. Kannst du ein Beispiel nennen?

Stell dir vor, du möchtest eine Zeitung kaufen, um dich über den Tag zu informieren. Dann stehst du vielleicht vor einem Regal mit zehn, zwölf Produkten – alle mit nahezu identischen Meldungen. Viele vermitteln dir durch ihre Gestaltung Seriosität. Eine wirkt auf dich sehr konservativ, eine andere modern. Eine dritte ist sehr plakativ, marktschreierisch – hier wirst du vielleicht beim Thema Nachrichtenkompetenz etwas zögern, erwartest aber dafür etwas mehr Unterhaltung. Und auf Basis dieser Bilder, die bei dir im Kopf entstehen, triffst du eine Entscheidung. Wenn du danach die Zeitung liest und dich in deinen Erwartungen bestätigt fühlst, bist du zufrieden und kaufst sie vielleicht an einem anderen Tag wieder.

Genau diese Erlebnisse gestalten wir mit unserer Arbeit, denn sie lassen sich auf alle Produkte übertragen: Warum entscheide ich mich für dieses oder jenes Spülmittel? Welches Lebensmittel passt zu meiner Sehnsucht nach einem Sommerabend auf dem Balkon? Warum kaufe ich dieses technische Produkt, wenn ich als Laie nicht einmal die Leistungswerte beurteilen kann? Als Designer übersetze ich quasi Produkteigenschaften und Unternehmenswerte in einen visuellen Eindruck – und entwickle eine Systematik, die auf die individuellen Anwendungsfälle jedes Kunden passt.

Die Medienwelt und die Anspruchshaltung der Konsument*innen sind im steten Wandel. Wie erreichen Marken und Unternehmen in Zukunft ihre Verbraucher*innen? Beschäftigt ihr euch heute schon damit?

Klar. Gerade weil wir zurzeit erleben, dass durch die Pandemie viele bekannte Denkmuster infrage gestellt werden – bei Unternehmen, aber natürlich auch bei Kund*innen. Dabei glaube ich nicht, dass die Pandemie die Ursache für Veränderungen ist, aber ein entscheidender Beschleuniger. Wir erleben, dass viele Megatrends, die schon vor der Coronakrise präsent waren, nun nochmals an Bedeutung gewinnen. Ganz konkret sind das: Regionalität, Nachhaltigkeit, vernetzte Mobilität, Online-Einkäufe. Über all das haben wir uns schon vor einigen Jahren unterhalten – aber jetzt ist der Moment gekommen, in dem jede*r Einzelne feststellt: Der Wandel schleicht sich nicht heran, er ist längst da. Und damit stellt sich die Frage: Wie viel von dem, was aktuell noch funktioniert, ist tatsächlich zukunftsfähig?

Lass uns genauer auf die vier Trends schauen. Was genau stellst du für deine Markenarbeit fest?

Nun, der größte Trend ist sicher das Thema Nachhaltigkeit: Daran kommt keine Marke mehr vorbei. Es gab schon vor der Pandemie eine große Bewegung für Klimaschutz und Ressourcenschonung – man denke nur an „Fridays for Future“ –, dann hat sich durch die Coronapandemie die Wahrnehmung noch weiter verschoben. Betrachtet man die Zahlen, so sind diese eindeutig: Wegen des Lockdowns und der damit verbundenen geschlossenen Restaurants wurde Kochen für viele Menschen wieder zum Erlebnis, und auf den Tisch kamen verstärkt Bio-Produkte. Menschen wollen in ihrem privaten Umfeld bewusster leben und sind auch bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Im Jahr 2020 wurde mit Bio-Lebensmitteln ein Rekordumsatz von fast 15 Milliarden Euro erzielt – ein Plus von mehr als 20 Prozent. Das ging so weit, dass einige Bio-Bauern nicht mehr liefern konnten und nicht mehr alle Kund*innen bedienen konnten.

In vielen anderen Industrien muss sich dieses Bewusstsein aber noch entwickeln. Dazu gehört auch die Textilindustrie, die jährlich nicht nur 1,2 Milliarden Tonnen CO2 ausstößt, sondern unglaubliche Ressourcen verbraucht und Menschen weltweit ausbeutet. Es ist wirklich erstaunlich, welch geringes Bewusstsein für dieses Thema bei vielen Konsument*innen vorhanden ist. Aber es ist zu erwarten, dass sich Textilunternehmen in Zukunft verstärkt Fragen zum Thema Nachhaltigkeit stellen müssen.

Übrigens: Gerade durch die Pandemie gewinnen auch andere Faktoren an Bedeutung: soziale Aspekte zum Beispiel. Nachhaltigkeit umfassender zu denken und nicht alleine auf grüne Themen zu beschränken wird immer wichtiger.

Im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit schiebt sich das Thema Regionalisierung in den Fokus. Warum?

Wir haben uns einfach an globale Lieferketten gewöhnt. Daran, Rohstoffe und Produktteile zu verschiffen. An Just-in-time-Prozesse, die Lager- und Personalkosten für Unternehmen minimieren. Durch die Beschränkungen der Pandemie wurden plötzlich diejenigen Unternehmen zu Gewinnern, die vor Ort produzieren. Man hinterfragt plötzlich die gelebten Selbstverständlichkeiten globaler Lieferketten. Und auch den CO2-Fußabdruck von aus Chile eingeflogenen Bio-Heidelbeeren.

Eklatant sind die Veränderungen im Bereich der Mobilität – gerade für uns in Deutschland in der Abhängigkeit von unserer starken Automobilindustrie. In vielen Ländern gibt es bereits Zielvereinbarungen für das Verbot von Verbrennungsmotoren. Elektro-Pioniere wie Tesla sind an den Börsen bereits mehr wert als viele Platzhirsche, die vor zehn Jahren den Automobilmarkt dominierten. Hinzu kommen Entwicklungen hin zur vernetzten Mobilität und die Frage, ob Menschen in Zukunft wirklich jeden Tag ins Büro fahren müssen oder sich ans Homeoffice gewöhnen können und wollen.

Zu guter Letzt: Der Wandel im Einkaufsverhalten geht weiter. Wir kaufen bewusster ein – und immer öfter online. Der stationäre Handel wird flexibler reagieren müssen, die Zeit der großen Kaufhäuser scheint vorbei. Was das für die Innenstädte bedeutet, ist noch gar nicht abzusehen. Vielleicht gibt es in Zukunft nur noch flexible Pop-up-Stores in den Innenstädten?

Wie wird sich das Design von Produkten und Marken durch die derzeitigen Ereignisse verändern?

Wir erleben eine Veränderung der Erwartungen der Nutzer*innen. Natürlich müssen sich diese auch in der Gestaltung widerspiegeln. Nachhaltigkeit haben wir als großes Thema bereits angesprochen. Nachhaltige Lösungen zu entwickeln ist für uns in der Peter Schmidt Group schon heute ein selbstverständlicher Teil des Designprozesses. Für Gestalter ist sehr interessant, wie sich der Blick von Menschen auf das Thema verändert: Wir haben in einer Studie untersucht, wie nachhaltige Produkte genau aussehen sollten. Dabei konnten wir überraschenderweise feststellen: Bunte Farben und freche Slogans stehen keinesfalls im Widerspruch zu nachhaltigen Werten.

Nachhaltig ist aber auch jede Gestaltung, die für möglichst alle Menschen verfügbar ist, die niemanden ausschließt – beispielsweise weil sie für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen schwer erkennbar ist. Dieses sogenannte barrierefreie Design wird immer wichtiger. Auch für Themen wie diskriminierungsfreie Bildwelten oder inklusive Piktogramme wächst das Bewusstsein. Hier müssen wir uns als Gestalter die gesellschaftliche Bedeutung unserer Arbeit bewusst machen.

Zwei weitere Themen werden für Designer immer wichtiger: Empathie und Relevanz. Grob gesagt bedeutet Empathie in der Markenführung, dass Marken anpassungsfähig sein müssen, um sich in die sehr spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Zielgruppen einfühlen zu können. Sie müssen möglichst individuelle Lösungen und Ansprachen entwickeln, zugleich aber unverwechselbar bleiben. Empathie ist damit ein entscheidender Faktor für Relevanz. In einem immer vielschichtigeren Wettbewerb müssen Marken möglichst komprimiert auf den Punkt bringen, warum man sich genau für sie und nicht für einen Wettbewerber entscheiden sollte. Kurzum: Design wird noch stärker einen persönlichen Bezug herstellen – und diesen möglichst pointiert und sofort erkennbar kommunizieren.

Wie das aussehen kann, zeigt sich zum Beispiel am sogenannten Puls der Deutschen Bahn: eine abgerundete Linie, die sich ganz logisch aus dem Markenauftritt ableitet und ihre volle Wirkung in digitalen Kanälen entfaltet. Ihre Funktion: Sie gibt Reisenden Orientierung und erleichtert die Nutzung, indem sie durch ihr Verhalten Informationen und Emotionen vermittelt. Der Puls kann aufgeregt sein, wenn der Zug im Bahnhof einfährt, oder bestätigend nicken, wenn man sich auf seinem Sitzplatz eingecheckt hat. Er kann aber auch mitfühlen, wenn mal etwas nicht so läuft, wie geplant. Dieses eine kleine Element ist fähig, Nähe aufzubauen, auf individuelle Situationen einzugehen, Interaktion zuzulassen und Vertrauen aufzubauen. Klingt irgendwie menschlich, nicht wahr?! Und genau darum geht es.

Lass uns noch einmal auf Nachhaltigkeit zurückkommen. Unter Einsparungen von Material im Verpackungsdesign kann man sich etwas vorstellen, dabei denkt man schnell an so etwas wie die „Zero Waste“-Bewegung. Aber was ist bei digitalen Medien möglich?

Es hat sich ja inzwischen herumgesprochen, dass auch digitale Medien eine ganze Menge Ressourcen verbrauchen und einen gigantischen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Denn digitale Medien und der Betrieb von Server-Infrastrukturen benötigen Unmengen an Energie. Dieser Aufwand muss kalkuliert werden – und lässt sich minimieren. Auf den ersten Blick wirken die Einsparungen oft klein: Was sind schon wenige Kilobyte? Aber rechnet man dies auf das gesamte Jahr hoch, entstehen schnell beeindruckende Potenziale, den Energieverbrauch massiv zu verringern.

Welche Lösungen fallen dir hierzu konkret ein?

Wir sind es gewohnt, unterschiedliche Schriftschnitte in unserer digitalen Kommunikation zu verwenden. Je nach Anlass schreiben wir fett oder kursiv. Als Designer*innen von Websites beispielsweise arbeiten wir oft auch mit halbfetten, extradünnen oder besonders schmalen Schriftschnitten. Jede dieser Varianten ist eine eigene Datei, die beim Aufruf der Website geladen werden muss. Nun gibt es seit einigen Jahren immer mehr „Variable Fonts“: Diese bestehen nur aus einer Datei, die stufenlos skalierbar ist. Das klingt unspektakulär, spart aber bis zu 75 Prozent der Datenmenge. Google hat seine Schrift entsprechend umgestellt und spart so Woche für Woche über 1.000 Terabyte. Das klingt schon eindrucksvoller, aber immer noch abstrakt. Daher hilft vielleicht ein Vergleich: Diese Menge entspricht in etwa dem Energieverbrauch von BASF in Ludwigshafen in einem gesamten Jahr.

Das ist eine sehr sinnvolle technische Lösung. Kann man mit Design die Welt auch verändern? Und wenn ja, wie?

Wir Designer*innen können die Welt schöner, nützlicher und bestenfalls sogar nachhaltiger machen. Das ist ja schon einiges. Ob wir die Welt verändern können? Wir können natürlich Kommunikationsbotschaften unterstützen, die zu einer Veränderung und Verbesserung der Welt beitragen. Im besten Fall sind solche Botschaften ikonisch und bleibend. Wir Designer*innen sind aber keine Bewegung. Wir sind allenfalls empathisch und können uns in Probleme der Menschen hineindenken. Damit kann man ja schon viel erreichen.

Welche kreative Idee hat dich zuletzt berührt oder beeindruckt?

Wenn ich über diese Frage nachdenke, stelle ich fest, wie klein mein Kosmos in Zeiten der Pandemie geworden ist: Ich beschränke mich auf wenige Wege, meist ist es die immer gleiche Fahrt zur Arbeit. Mir wird dann bewusst, wie sehr mir die inspirierenden, zufälligen Entdeckungen fehlen. In Museen, Galerien oder einfach im Alltag. In dieser Monotonie ist mir aber eines aufgefallen – die Großflächenwerbung von Fritz Cola am Kunstverein Hamburg: „Liebe Heldinnen, wo wären wir ohne euch?“ – und dazu ein gezeichneter Arsch.

Im vergangenen Jahr ist mir zudem das Erscheinungsbild einer psychiatrischen Klinik aufgefallen. Nicht spektakulär, aber ein entschieden ausgeführtes Redesign mit tollen Illustrationen, das ein schwer zu kommunizierendes Thema auf den Punkt bringt. Das hat mich berührt. Wir Designer*innen sollten es schaffen, Menschen zu berühren und die Botschaften so auf den Punkt zu bringen, dass alle Zielgruppen sie verstehen.

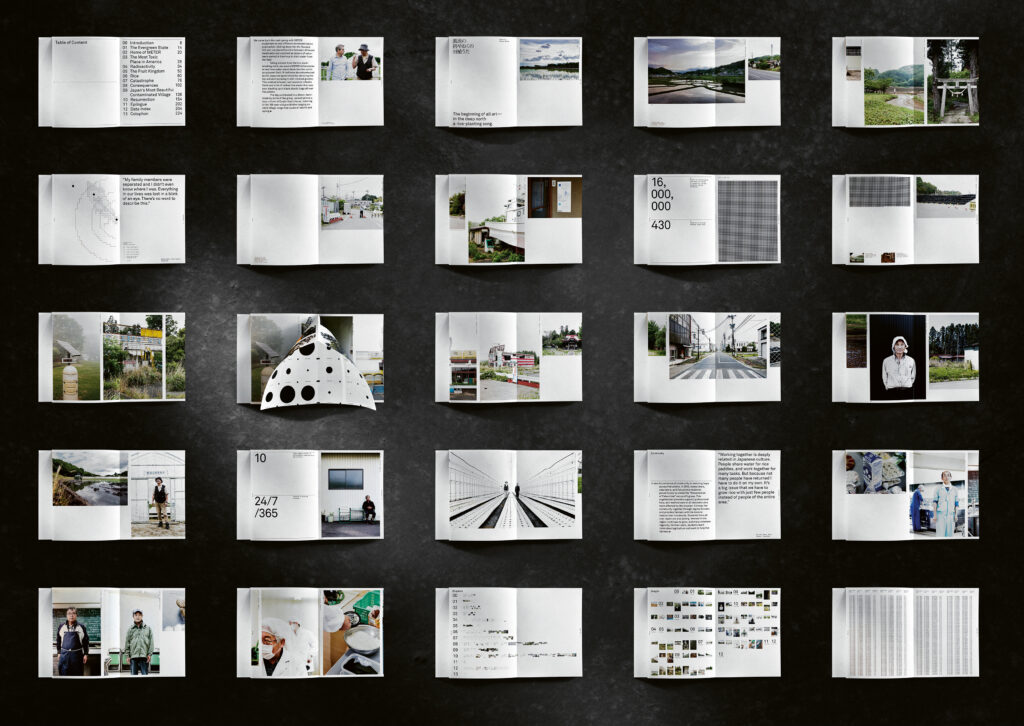

Ein Buch aus dekontaminiertem Reisstroh, geerntet in Fukushima.

Und mir kommt ein weiteres Projekt in den Sinn, das Buch „Made in Fukushima“. Ein sogenanntes Coffee Table Book, unglaublich gut gestaltet, aus Reispapier – für das der Reis in Fukushima angebaut wurde. Der Hintergrund: Knapp zehn Jahre nach der Reaktorkatastrophe erfüllt der dort wachsende Reis dank technischer Möglichkeiten höchste Kriterien an Lebensmittel und gilt als unbelastet. Was nach einem wirtschaftlichen Ausweg für die betroffenen Bauern klingt, erweist sich jedoch in der Realität als erfolglose Anstrengung: Kaum jemand kauft den Reis. Und genau davon handelt das Buch. Für mich ist das ein beeindruckendes Beispiel dafür, was Design leisten kann: Menschen für Themen sensibilisieren, die oft im Verborgenen liegen oder in der Alltagshektik übersehen werden.

Wie sieht die Zukunft für eine*n Designer*in aus?

Die Trends, die wir für die Gesellschaft und unsere Kund*innen feststellen, gelten natürlich ebenso für uns und unsere Arbeit: Wenn wir Marken zu empathischem Handeln befähigen wollen, müssen wir selbst empathisch sein. Und wir müssen die Relevanz unserer Gestaltung belegen können. Es reicht nicht mehr aus, nur etwas Schönes zu entwickeln; wir müssen erklären können, welchen Beitrag ein Design zur Lösung eines Problems leisten kann. Kann es Menschen motivieren, sensibilisieren oder aktivieren? Kann es Geschäftsprozesse initiieren?

Ist der Erfolg von Design messbar, können wir nachweisen, wie sich durch unsere Arbeit langfristig Kosten senken lassen. Immer stärker werden wir als Designer*innen auch zu Berater*innen – wir geben unseren Kund*innen rationale Argumente mit, um wirtschaftliche Entscheidungen für eine Investition in Gestaltung mit gutem Gewissen treffen zu können.

Spannend ist für mich außerdem, dass wir als Designer*innen meist visuell und haptisch denken. Das liegt schon in unserer Ausbildung begründet. Zugleich erleben wir jedoch, dass das Thema Akustik an uns herangetragen wird: Die Frage, wie Marken in Sprachassistenten unverwechselbar werden oder mit welchem Sound sie auftreten, ist eine, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Stell dir vor, du entwickelst seit Jahrzehnten den visuellen Auftritt für eine Marke – und dann landet auf deinem Tisch plötzlich die Frage: Was machen wir, wenn wir in drei Jahren vielleicht gar keine visuellen Oberflächen mehr haben? Das kann einen kurz irritieren, aber bald schon merkt man, wie einen dieser neue Blick zu ganz neuen Fragestellungen inspiriert.

Wenn du dir eine Veränderung wünschen könntest, welche wäre das?

Ich würde mir wünschen, dass die Menschheit die Wahrheit der Wissenschaften ernst nimmt.

Norbert, vielen Dank für die spannenden Einblicke.

Schreibe einen Kommentar